個人のネットショップ開業方法|おすすめの無料サービス5選

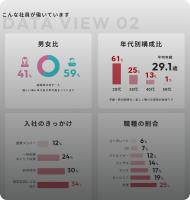

株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。

「ネットショップは一人で運営できるのかな?」と疑問に思っていませんか。この記事では、これから一人でネットショップを運営していこうと考えている方に向けて、開設の方法を8つのステップに分けてお伝えすると共に、開設費・月額費などが無料で使えるネットショップ作成サービスを5つ紹介します。はじめての運営に不安を抱いている方、簡単に開業できる方法を探している方はぜひ参考にしてみてください。

ネットショップは一人で運営できるか

ネットショップは一人でも運営できます。実際、次のようなメリットが手に入るため、誰かの手を借りずに個人でネットショップを開業・運営する人は少なくありません。

ネットショップを一人で運営するメリット

- マイペースに作業できる

- コミュニケーションの面でストレスが減る

- すき間時間を有効に活用できる

- 定年退職がないので長く続けられる

- 人件費削減につながる

一人だと余計なコミュニケーションが発生しないため、ストレスなく作業できます。平日の仕事終わりや、定年後など、浮いた時間を効率的に使えるのもメリットと言えるでしょう。人件費も抑えられるので、利益アップにつながりやすいのもうれしいポイントです。

しかしながら、一人での運営には次のようなデメリットもあります。

ネットショップを一人で運営するデメリット

- 作業を任せられる相手がいないので忙しい

- 仕事とプライベートのオン・オフをつけるのが難しい

- 集客のために打てる施策が限られる

ネットショップの立ち上げ段階は特に作業量が多く、一人だけだと業務に忙殺されてしまう可能性が高いです。人手が足りないゆえにアイデアの幅が狭くなってしまう、マーケティング施策などが限られてしまう、といったこともデメリットと言えるでしょう。

しかしながら、やり方次第ではこうしたデメリットを解消しつつ、一人でもネットショップを運営していけます。この先では、開業までの具体的な手順、そして開業をサポートしてくれる無料のサービスも紹介しますので、苦労なく運営していきたい方はぜひ参考にしてみてください。

個人のネットショップ開業・起業のやり方

個人でネットショップを開業・起業する際は、次の手順でおこなうことがおすすめです。

- 商品・コンセプトの決定

- ネットショップでの販売可否の確認

- 仕入れ先・方法の決定

- 必要な届出・許可の確認

- 出店方法の決定

- ネットショップの制作・構築

- 個人事業主の開業届の提出(起業の場合は公証役場・法務局へ書類提出)

- 確定申告(青色申告)の提出

では、それぞれのステップごとに意識すべきことや、準備のポイントなどについてお伝えします。

商品・コンセプトの決定

はじめに取り組みたいのが、「何を売るか」を決めることです。売るモノが決まらないと仕入れ方法や販売戦略を立てられないため、商品選定は特に重要なステップと言えます。

また、ショップの「コンセプト」を決めることも大切です。具体的には、次のようなことを事前に決めておきましょう。

- 何を目的にして運営するか

- 誰をターゲットにするか

- どういった商品をラインナップするか

ショップのコンセプトは、家造りで言うところの「設計図」のようなものです。どのような家を建てるか決めないまま工事を進めてしまうと、イメージ通りの家は完成しません。同様にコンセプトが明確に決まっていないと、期待していたものとは違うサイトができあがり、その後の軌道修正にも多くの時間を取られてしまいます。

コンセプトが思いつかないときは、同じ商品を販売しているライバルショップを見てみるのがおすすめです。「このショップで顧客が商品を買うメリットは何だろう?」とチェックしていくことで、自分のショップにも応用できる考え方や、差別化を図れるコンセプトが見つかる可能性もあるでしょう。

商品・コンセプトは非常に重要です。多数あるショップの中であなたのショップで購入する動機づけが必要だからです。数多くのショップが抱える課題は集客ですが、どんな商品・コンセプトにするかが集客数にも直結します。

※当社2023年10月実績

ネットショップでの販売可否の確認

ネットショップには、販売が禁止されている商品がいくつも存在します。開業後にペナルティを受けることがないように、商品の販売可否については事前にしっかりと確認しておきましょう。

一般に、次の商品はネットショップでの販売が禁止されています。

ネットショップでの販売が禁止されている主な商品

- 法律で規制されているもの(薬物、医薬品など)

- 犯罪に使用される恐れのあるもの(銃、刀剣類など)

- 公序良俗に反するもの(アダルト商品、児童ポルノに関するものなど)

- 悪用の危険性があるもの(免許証、パスポートなど)

- 譲渡が禁じられているもの(銀行口座、クレジットカードなど)

- 第三者の権利を侵害する恐れがあるもの(特許権、意匠権など)

- 利権を侵害しているもの(模倣品、偽ブランド品など)

- 期限切れのもの(賞味期限切れの食品、使用期限の過ぎた化粧品など)

- 射幸心を煽るもの(賭博、富くじなど)

- 金融商品に関連する情報商材(株式投資やFXに関する情報など)

上記のほかにも、ネットショップでは販売できない商品はいくつも存在します。ネットショップ作成サービスなどを利用する際は「利用規約」に販売可否の商品が明記されているので、開業前に必ずチェックしておきましょう。

仕入れ先・方法の決定

販売する商品・コンセプトが決まったら、仕入れ先の選定に移りましょう。ちなみに既製品、またはハンドメイド商品などの「オリジナル商品」を販売する場合でも、基本的には何かしらの商品や材料を仕入れる必要が出てきます。

仕入れに関しては、次の7つの方法を検討してみましょう。

主な仕入れ方法

- 仕入れサイトの利用

仕入れサイトとは、問屋や卸、メーカーとの取引を仲介してくれるネットサービスです。場合によっては無在庫での販売が可能なため、コストを減らしたい方、または商品探しの手間を省きたい方におすすめです。

- 展示会への参加

商品によっては、大規模な会場で展示会や見本市を開催しています。現物を見たうえで商品を決めたい方だけでなく、同業者と出会うことで新たな販路開拓につなげたい方にもおすすめです。

- OEMの利用

OEMとは、他社ブランドで作られた商品を「自社ブランド」として販売する仕組みのことです。相手先メーカーと商品開発の段階から二人三脚で取り組めるケースも多いため、こだわりのある商品を販売したい方におすすめです。

- 問屋との交渉

商品や材料の仕入れに関しては、問屋と直接交渉することも一般的な方法です。その場で購入できるので即日での仕入れを希望している方、あるいは柔軟な対応をしてくれる問屋も多いため「小ロット」での仕入れを検討している方におすすめです。

- 作家・メーカーとの交渉

生産者と交渉するなかで商品を仕入れるのも一つの方法です。商品の“生みの親”からさまざまな話を聴けるため、商品に込められた想いや開発ストーリーなど、こうした背景知識を知ったうえで販売したい方に特におすすめです。

- 海外からの仕入れ

海外の通販サイトなどを経由し、商品・材料を仕入れる方も少なくありません。日本に出回っていない商品を扱えるので、ライバルサイトと差別化を図りたい方におすすめです。物価によっては安く仕入れることができるため、仕入れコストを減らしたい方も検討してみましょう。

- ドロップシッピングの利用

ドロップシッピングとは、顧客からの注文処理を卸売サイトなどが請け負い、その後はメーカーや卸売業者が顧客に商品を発送する仕組みのことです。在庫を保有しておく必要がないため、低コスト・低リスクでショップを運営したい方におすすめです。

必要な届出・許可の確認

商品によっては、あらかじめ届出や許可が必要なモノもあります。これらを知らずに販売してしまうと罰せられる可能性もあるため、まずは次の表を参考に、届出や許可が必要な商品を確認しておきましょう。

|

届出・許可 |

対象商品 |

申請・取得方法 |

|

食品衛生責任免許 食品衛生法に基づく営業許可証 |

食品類 |

所轄の保健所に申請 |

|

食品等輸入届出書 |

輸入食品 |

最寄りの検疫所窓口に申請 |

|

通信販売酒類小売業免許 |

酒類 |

所轄の税務署に申請 |

|

古物商許可証 |

中古品 |

所轄の警察署(防犯係)に申請 |

|

化粧品製造業届出書 化粧品製造販売届出書 |

化粧品(自社製造) |

都道府県の保健所、または薬務課・薬事課に申請 |

|

A:化粧品製造販売届出書 B:化粧品外国製造販売業者(外国製造業者)届出書 |

化粧品(海外からの輸入) |

A:都道府県の保健所、または薬務課・薬事課に申請 B:独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請 |

|

第一種動物取扱業の届出 |

ペット |

都道府県の動物愛護センターなどに申請 |

|

管理医療機器販売業・貸与業届書 |

管理医療機器(コンタクトレンズ、家庭用マッサージ機器など) |

所轄の保健所に申請 |

|

当該の衛生法に則った届出書など |

輸入品(食品類、動物、植物など) |

最寄りの検疫所・防疫所窓口に申請 |

出店方法の決定

扱う商品や、仕入れ方法が決定したら、次は「出店方法」を決めましょう。

個人がネットショップを開業する際は、次のどちらかを選択することが一般的です。

- モール型ECサイトへの出店

- ネットショップ作成サービスの利用

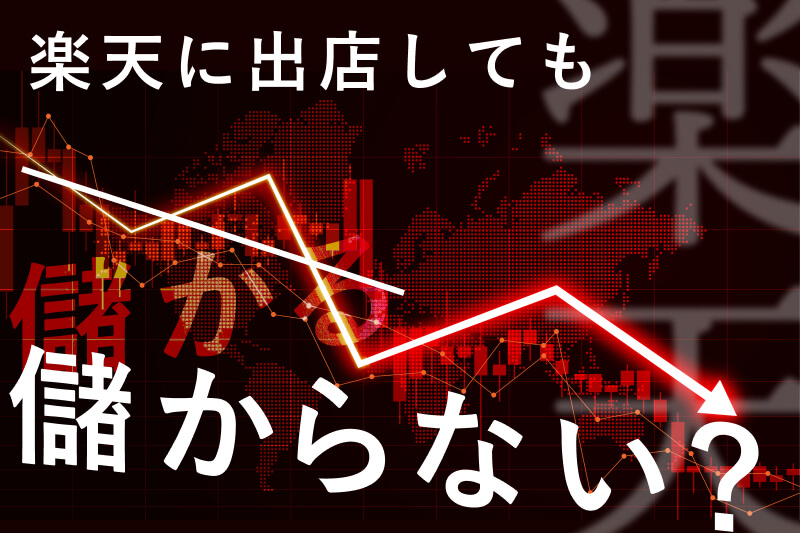

モール型ECサイトとは、Amazonや楽天市場など、多くのショップが集まる「販売プラットフォーム」のことです。プラットフォーム自体のブランド力や知名度が高いため、集客力をアップさせたい方におすすめです。

ネットショップ作成サービスとは、ショップの開業・運営をサポートしてくれるサービスのことです。デザインテンプレートや決済機能、商品管理などを無料で利用できるサービスも多いため、コストを抑えて運営したい方におすすめです。

では個人がネットショップを開業する際は、モール型とネットショップ作成サービスのどちらを選べば良いのでしょうか?両者ともにメリット・デメリットはありますが、結論としてはネットショップ作成サービスがおすすめです。理由としては、モール型と比較すると初期費用やランニングコストが抑えられること、そして販売や管理の面で手厚いサポートを受けることができるため、一人でも安心して運営していけるからです。

ネットショップの制作・構築

ネットショップの出店方法が決まったとしても、それだけですぐに商品を販売することはできません。

出店方法により制作・構築の手順は多少異なりますが、販売にあたってはおおむね次のような作業が必要です。

- デザイン設計

- 決済方法の選定

- 商品登録

- 商品説明文の記載

- テスト注文

個人事業主の開業届の提出

個人事業主としてネットショップを運営する際は、開業届を提出しましょう。届出の義務はありませんが、開業届があることで社会的な信用力が増したり、確定申告の際に「青色申告特別控除」を適用できることで節税につながったりするため、あらかじめ開業届を提出しておくに越したことはありません。

開業届に必要な書類は、最寄りの税務署で受け取るか、以下のサイトからダウンロードできます。

提出期限は事業開始から1ヶ月以内と定められており、最寄りの税務署に持参する、または税務署への郵送によっても提出可能です。なお、届出書の作成にあたっては次のような項目を記載する必要があります。

- 管轄の税務署名

- 納税地

- 氏名、生年月日

- マイナンバー

- 職業、屋号

- 開業日

- 青色申告の希望(有・無)

- 事業内容

確定申告(青色申告)の提出

個人でネットショップを開業した場合には、売上から経費を引いた利益(所得)が20万円以上の場合は原則として確定申告が必要です。申告書の作成にあたっては、国税庁がWeb上で提供している「申告書作成コーナー」や、市販のソフトウェアなどを利用しましょう。

作成した申告書は、管轄の税務署に持参するか、郵送、あるいは「e-Tax」と呼ばれる電子申告や、専用のスマホアプリでも提出できます。提出期限は、事業年度の翌年3月15日までです。

ちなみに確定申告は「白色申告」と「青色申告」に大別できますが、先述のとおり、青色申告を選択すると大きな節税効果が見込めます。ただし業務開始日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出しないと当該年度の控除を受けられないため、青色申告を希望する際は、開業後なるべく早く申請書を提出するようにしましょう。

起業するための必要な手続き

起業する場合、会社設立の準備から事業開始までの流れは以下です。

- 会社の基本情報の決定・印鑑購入(社判)

- 定款を作成する

- 公証役場で定款認証を受ける(株式会社のみ)

- 資本金の払込

- 法務局で登記申請をする

- 登記申請後に法務局で確認・手続きをする

資本金は1円以上あれば、会社設立が可能です。極端に少ないと取引面でデメリットが生じる可能性があるため、売上が3か月なくても事業を継続できる金額が一般的です。

定款は会社の規則です。公証役場で認証を受けるために必要です。

認証を受けるにあたり、手数料・収入印紙代として合計で9万円かかります。資本金の振込みも必要なので、必要な資金を用意しておきましょう。

※当社2023年10月実績

ネットショップ作成サービスの比較ポイント

個人でネットショップを開業する場合には、ネットショップ作成サービスの利用がおすすめです。なぜなら初心者でもショップを簡単に作成でき、さらには充実したサポートも受けられるなど多くのメリットが手に入るからです。一方で多くのサービスがあるために、「一体どのサービスを使えば良いんだろう……」と迷ってしまう方も少なくないでしょう。

こうした方は、それぞれのサービスについて次のポイントを比較してみることがおすすめです。

比較するポイント

- 初期費用

- 月額費用

- 販売手数料

- 決済手数料

- データ容量

- デザインテンプレート

- その他の機能

なかでも、特に重視したいのが「料金」です。ネットショップ作成サービスは大きく「有料」と「無料」に分けられますが、個人で開業する場合にはまずは無料プランのあるサービスを使うのがおすすめです。初期費用と月額費用がかからないサービスがほとんどのため、初心者でも手軽に始められるからです。なお、そのぶん販売手数料や決済手数料がやや高い傾向にあるため、無料サービスのなかでどれを使おうか迷った場合は「手数料の安さ」を比較してみましょう。

そのほかデータ容量や、デザインテンプレートの種類の多さなど、サービスごとに特徴があります。おすすめの無料ネットショップ作成サービスをこの先で紹介しますので、どのサービスを使うか悩んでいる方はチェックしてみてください。

個人におすすめの無料ネットショップ作成システム5選

個人のネットショップ開業におすすめのネットショップ作成システムを5つ紹介します。どれも無料プランがあるので、初期コストを抑えて運営していきたい方はぜひ利用してみましょう。

|

|

BASE |

STORES |

Squareオンラインビジネス |

カラーミーショップ |

メルカリShops |

|

初期費用 |

0円 |

0円 |

0円 |

0円 |

0円 |

|

月額費用 |

0円 |

0円 |

0円 |

0円 |

0円 |

|

販売手数料 |

3% ※サービス利用料 |

0円 |

0円 |

0円 |

10%(決済手数料含む) |

|

決済手数料 |

3.6 %+40円 |

5% ※Amazon Payは決済手数料3.9% |

3.6% ※JCBのみ3.95% |

6.6% + 30円 |

― |

|

データ容量 |

無制限 |

無制限(デジタルアイテムは1アイテム1GB) |

500MB |

200MB |

無制限 |

|

デザインテンプレート数 |

66種 |

48種 |

2種 |

47種 |

― |

※2022年6月時点

ショップ数が最も多いのはBASEです。販売手数料が発生しますが、機能を拡張できるアプリ・独自アプリで集客が期待できる「Pay ID」が整っています。サポートが手厚いのはカラーミーショップです。どのシステムが良いのか迷っている方はこれからの無料相談までどうぞ

BASE

出典:BASE

BASEは、開設料・月額料が無料のネットショップ作成サービスです。延べ開設数は180万ショップを誇り、その知名度と共に、シンプルな操作性や機能の充実度などから人気を集めています。

特に、初心者でもすぐにショップを開設できるのは大きな魅力の一つ。必要事項を入力し、商品写真を登録するだけで開設でき、画像もドラッグアンドドロップで追加できるなど操作性にも優れています。無料で使えるデザインテンプレートは、数あるネットショップ作成サービスのなかでもトップクラスの78種類。「スライドショー」や「地図」といったデザインパーツ、「クーポン」や「メルマガ」などの拡張アプリも無料で使えます。申請から10営業日で振り込まれる入金サイクルも特徴で、こちらに関してはオプションサービス(お急ぎ振り込み)を利用すると最短翌営業日の入金も可能です。

BASEは、できるだけ簡単に、かつ低コストでショップを作りたい方におすすめです。入金サイクルも短いので、手元に常にキャッシュを残しておきたい方にも向いているでしょう。

|

サービス名 |

BASE |

|

運営会社 |

BASE株式会社 |

|

ショップ開設数 |

約180万ショップ |

|

プランの種類 |

スタンダードプラン/グロースプラン |

|

最低契約期間 |

なし |

|

特定商取引法の非公開対応 |

あり |

|

公式HP |

※2022年6月時点

STORES

出典:STORES

STORESは、毎月およそ1万ショップが開設している人気のサービスです。本格的なネットショップを手軽に作れることもあり、多様なユーザーから支持を集めています。

ITに詳しくない方でもストレスフリーに開設でき、シンプルかつ洗練されたデザインテンプレートを使えばプロ顔負けのショップを作ることも可能です。アイテムを無制限で登録できたり、「Instagram販売連携」や「メルマガ」など多くの機能を無料で使えたりする一方で、業界最安レベルに設定されている手数料も魅力の一つ。決済手段も12種類と多いため、顧客ファーストの運営も期待できるでしょう。

STORESは、自分好みのおしゃれなショップを簡単に作りたい方におすすめです。毎月のコストを低く抑えることができ、さらには機能も充実しているため、コストパフォーマンスの優れたサービスを探している方もぜひ利用してみましょう。

|

サービス名 |

STORES |

|

運営会社 |

ヘイ株式会社 |

|

ショップ開設数 |

毎月約1万ショップが開設 |

|

プランの種類 |

フリープラン/スタンダードプラン |

|

最低契約期間 |

なし |

|

特定商取引法の非公開対応 |

あり |

|

公式HP |

※2022年6月時点

※当社2023年10月実績

Squareオンラインビジネス

出典:Squareオンラインビジネス

quareオンラインビジネスとは、クレジットカードやスマホ決済などを手掛ける「Square株式会社」が提供するネットショップ作成サービスです。サービス開始は2020年10月と後発ながら、他社に引けを取らない機能性から人気を集めています。

決済サービスを手掛けている会社が運営していることもあり、実店舗とオンラインショップの連携がスムーズな点が大きな特徴です。在庫を連動できたり、POSレジ(Square POSレジ)から商品を読み込むだけで販売準備を整えられたりするなど、販路拡大に大きな役割を果たしてくれます。決済手数料に関しては、業界最安レベルの3.6%(※)。ネット販売の売上を左右するとも言われる「商品写真」を本格的に撮影できる無料アプリ(Squareフォトスタジオアプリ)が標準搭載されているのもメリットと言えるでしょう。

Squareオンラインビジネスは、実店舗をすでに持っていて、販路拡大のためにネット販売も検討している方におすすめです。高品質な機能を安価に利用できるので、月々のランニングコストを抑えたい方もぜひ利用してみましょう。

※JCBのみ3.95%

|

サービス名 |

Squareオンラインビジネス |

|

運営会社 |

Square株式会社 |

|

ショップ開設数 |

非公開 |

|

プランの種類 |

無料/プロフェッショナル/パフォーマンス/プレミアム |

|

最低契約期間 |

なし |

|

特定商取引法の非公開対応 |

なし |

|

公式HP |

※2022年6月時点

カラーミーショップ

出典:カラーミーショップ

カラーミーショップは、17年以上にわたり多くのショップをサポートしてきた老舗のサービスです。「ネットショップ作成サービス利用者満足度」では1位(※)に輝いているなど、安心と信頼により多数のユーザーから支持されています。

売上を伸ばしていきたいオーナーの期待に応えるサービスが豊富な点が特徴で、入力→確認→完了の3ページで購入が済む「ショッピングカート機能」もその一つ。購買までの離脱を抑制できるので、コンバージョン率(購入完了率)アップが期待できます。そのほか商品の受注や発送、在庫管理など、必要な作業がスマホアプリだけで完結できるのもうれしいポイントです。メールや電話のサポートも充実しており、専門スタッフが改善点を教えてくれる「ショップ診断」も受けられるのではじめての運営でも安心です。

カラーミーショップは、副業感覚というよりは「一つのビジネス(事業)として売上をしっかりと伸ばしていきたい」と考えている方におすすめです。老舗サービスゆえの手厚いサポートも魅力なため、信頼度の高いサービスを探している方にもぴったりでしょう。

※公式サイトより

|

サービス名 |

カラーミーショップ |

|

運営会社 |

GMOペパボ株式会社 |

|

ショップ開設数 |

18万店舗以上 |

|

プランの種類 |

フリー/レギュラー/ラージ |

|

最低契約期間 |

3ヶ月 |

|

特定商取引法の非公開対応 |

なし |

|

公式HP |

※2022年6月時点

メルカリShops

出典:メルカリShops

メルカリShopsは、中古品出品サイト「メルカリ」内でネットショップを作成できるサービスです。商品をまとめて出品できたり、値下げ交渉がなかったりと、通常のメルカリとは異なるさまざまな機能を月額費無料で利用できます。

「分かりやすい操作性」がメルカリShops最大の強みとも言え、たとえばショップの開設は最短3分、出品も最短1分で可能。普段からメルカリで中古品を出品・販売している方であれば問題なく利用できるでしょう。毎月2,000万人以上が訪れるメルカリの集客力もフルに活かせるので、商品開発などに多くの時間を割くことができるのもメリットです。運営方法をレクチャーしてもらえる「無料セミナー」や、売上アップにつながる情報が満載の「マガジン」など、ショップ運営を助けるコンテンツが充実しているのも大きな特徴と言えるでしょう。

メルカリShopsは、メルカリのような簡単な操作性を求めている方におすすめです。集客力を上げたい方、もしくは集客以外の施策立案などに時間を割きたい方にも向いています。

|

サービス名 |

メルカリShops |

|

運営会社 |

株式会社ソウゾウ |

|

ショップ開設数 |

非公開 |

|

プランの種類 |

― |

|

最低契約期間 |

なし |

|

特定商取引法の非公開対応 |

あり |

|

公式HP |

※2022年6月時点

※当社2023年10月実績

個人のネットショップ開業による年収の考え方

「ネットショップを運営したらどれくらいの収入になるんだろう?」と気になっている方も多いかもしれません。そもそも販売する商品や単価によって収入は大きく異なるため、年収などの目安を正確に表すことは困難ですが、ある程度の目安を知っておくことで運営のモチベーションアップにつながることもたしかです。

そこでここでは、ネットショップ作成サービスを利用したと仮定したうえで、年収100万円~1,000万円までのそれぞれのパターンごとに毎月の販売点数や売上目標などの目安についてお伝えします。

ざっくりとした計算ではありますが、年収(手残り)に関しては以下の略式を使用します。

年収=(4,700円×毎月の販売個数)×12

▼以下想定

|

販売額(1個あたり) |

10,000円 |

|

経費(1個あたり) |

5,000円 |

|

販売手数料 |

販売額の3% |

年収100万円

年収100万円を目指す場合、算式に当てはめると以下のようになります。

年収100万円=(4,700円×毎月の販売個数)×12

年収100万円を稼ぐ場合には、月におよそ18個の売り上げが必要です。なお月収換算では、およそ8万3,000円の収入となります。

年収300万円

年収300万円を目指す場合、算式に当てはめると以下のようになります。

年収300万円=(4,700円×毎月の販売個数)×12

年収300万円を稼ぐ場合には、月におよそ54個の売り上げが必要です。なお月収換算では、およそ25万円の収入となります。

年収500万円

年収500万円を目指す場合、算式に当てはめると以下のようになります。

年収500万円=(4,700円×毎月の販売個数)×12

年収500万円を稼ぐ場合には、月におよそ89個の売り上げが必要です。なお月収換算では、およそ41万6,000円の収入となります。

年収1,000万円

年収1,000万円を目指す場合、算式に当てはめると以下のようになります。

年収1,000万円=(4,700円×毎月の販売個数)×12

年収1,000万円を稼ぐ場合には、月におよそ178個の売り上げが必要です。なお月収換算では、およそ83万,3000円の収入となります。

個人のネットショップ開業で住所を非公開にできるか

個人でネットショップを開業する際に「住所を公開したくない」と考える方は多いでしょう。しかし特定商取引法により「通信販売」が規制の対象となっていることもあり、個人の運営であっても運営者の氏名や住所などの公開が義務付けられています。

そのため原則としてはネットショップ上に自分の住所を明記する必要がありますが、「特定商取引法ガイド」には次のような記載もあるため、場合によっては公開せずに済むこともあります。

「情報を“遅滞なく”提供する措置を講じ、消費者から請求があった場合に“遅滞なく”公開すれば記載を省略できる」

つまり「請求されたらすぐに公開します」との旨をネットショップに記載しておき、すぐに公開できる状態にしておけば、住所を表示しておかなくても構わないとされているのです。なお、この場合の“遅滞なく”とは「1週間程度」とされています。

そのほか、自分の住所を非公開にしたい場合には次のような手段も有効です。

- 住所の非公開設定ができるネットショップ作成サービスを利用する(BASE/STORES など)

- バーチャルオフィスを契約し、そのオフィスの住所を記載する

ネット販売で開業・起業する際の注意点

ネットショップを立ち上げて開業・起業する際の注意点をお伝えします。

- ECのシステムは商品・目的に応じて選ぶ

- 必要な機材・必要なものは最小限に

- 売上が勝手に伸びることはない

ECのシステムは商品・目的に応じて選ぶ

ECのシステムは販売形態・目標や目的に応じて選ぶ必要があります。

月額料金・サービスの強みなどそれぞれに違いがあるからです。

例えば定期購入の商品を販売するならBASE、月額料金を支払って本格的に販売するならShopify・カラーミーリピートなど定期販売に適したサービスを選びましょう。

まずは手軽な費用でスタートしたい方は、BASE・カラーミーショップがオススメです。実績が多いからです。

当初の予定より売上が伸びないことを理由に、別のシステムに移行しても変わることは少ないです。ECシステムを決める際は腰を据えて取り組むことを念頭に選びましょう。どのシステムが良いのか迷っている方はこれからの無料相談までどうぞ

必要な機材・必要なものは最小限に

ネットショップの運営に必要な機材・必要なものは以下です。

- ネット回線

- パソコン・スマートフォン

- プリンタ

- 梱包資材

- 商品の保管場所

商品撮影に必要なデジタルカメラはスマートフォンで対応可能です。

画像を加工するソフトも安価で便利なCanvaのようなサービスを利用したり、クラウドソーシングの活用を検討しましょう。

準備に必要な経費は出来るだけ抑えて、ネットショップの運営・集客に費用を投じることをオススメします。

独自ドメインは必須ではありませんが、中長期的にショップの運営を予定している場合は取得しましょう。ECシステムが発行しているドメインと差別化が図れて、顧客から信頼されることも期待できます。

基本的に売上が勝手に伸びることはない

ネットショップをオープンさせてから何もせずに売上が伸びることはほぼありません。ブランド・認知があり一定のファンがいる商品ではない限り、ショップを訪れる人がほとんどいないからです。

どのように集客するのか、ショップをオープンさせる前から検討して、その後も繰り返し集客施策が必要です。

売上の公式は「=集客数×購入率×平均客単価」だからです。

細かいノウハウは多数ありますが、売上を伸ばすためには各指標をいかに伸ばすかを意識して施策を実施することが重要です。

また、ネットショップ立ち上げ当初はできるだけ過剰な在庫を抱えないように発注数量に注意しましょう。

最初から商品が数多く売れることは少なく、少しずつ右肩上がりに伸びる傾向が多いからです。

転ばぬ先の杖がわりに売れるショップの10の共通点と事例をご覧ください。商品のジャンル問わず参考になるはずです。個人・法人問わずどなたでも閲覧OKです!

まとめ

個人がネットショップを開業するメリット・デメリットと共に、開業までの手順、そして月額費などが無料で使えるネットショップ作成サービスについてお伝えしてきました。

ネットショップと聞くとAmazonなどの「モール型」への出店を思い浮かべる方は多いかもしれませんが、手数料が高かったり、店舗としての認知度が高まらなかったりとデメリットは少なくありません。一方、ネットショップ作成サービスを使うとコストを抑えて運営でき、さらにはショップ独自のブランディングも図りやすい、といったメリットが手に入ります。

はじめての開業を前に「自分でも運営できるかな……」と悩んでいる方は、今回紹介したサービスをぜひ使ってみてください。スタートダッシュをうまく切れることで、この先の運営を軌道に乗せていくこともできるでしょう。

関連記事

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/14(金)