【2023最新】EC化率とは|日本や世界の今後の予測や推移を解説

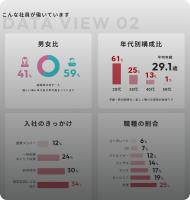

株式会社これからの取締役。 2004年、IT系上場企業に新卒入社。ECサイトのコンサルティング営業に従事。 その後、株式会社これからに創業メンバーとして参画し、取締役就任。 小規模ショップから東証1部上場企業まで、500社以上のECサイト戦略について支援。 自社ECサイト支援で業界トップクラスの実績を誇る。 年間100回以上のECセミナー登壇や大規模展示会での講演多数。 書籍「図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)の執筆も手がける。

今後のEC市場がどんな市場になるのかを予測するうえで、EC化率の現状や予測は欠かせません。

今後の予測にあたり、国内の動向だけではなく、海外の状況についても把握しておくことも重要です。

そこで、国内のEC市場や物販系ECにおける分野別のEC化率、アメリカ・中国の状況について解説します。

経済産業省が2022年8月に公開した調査結果によると、2021年における国内のEC化率はBtoBは35.6%、BtoCは8.78%*です。

EC業界の展望を踏まえて自社はどう取り組むべきか、参考にして下さい。

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

EC化率の意味や算出方法

EC 化率とは、電話・FAX・メール・対面等も含めた全ての商取引金額に対する EC (電子商取引)の市場規模が占める割合です。

EC 化率を一言で言うと、ネット経由で購入した売上の割合がどのくらいかを表す指標です。

算出方法は、「EC化率 = (ECの総額 ÷ 全商取引の総額)」です。

計算によって市場ごとにECがどのくらいが利用されているか?が明らかになります。

- ・EC化率が高い = ECの活用が進んでいる

- ・EC化率が低い = 実店舗の売買が主流である

このようにEC化率を知ることで市場の実態や傾向が把握できます。

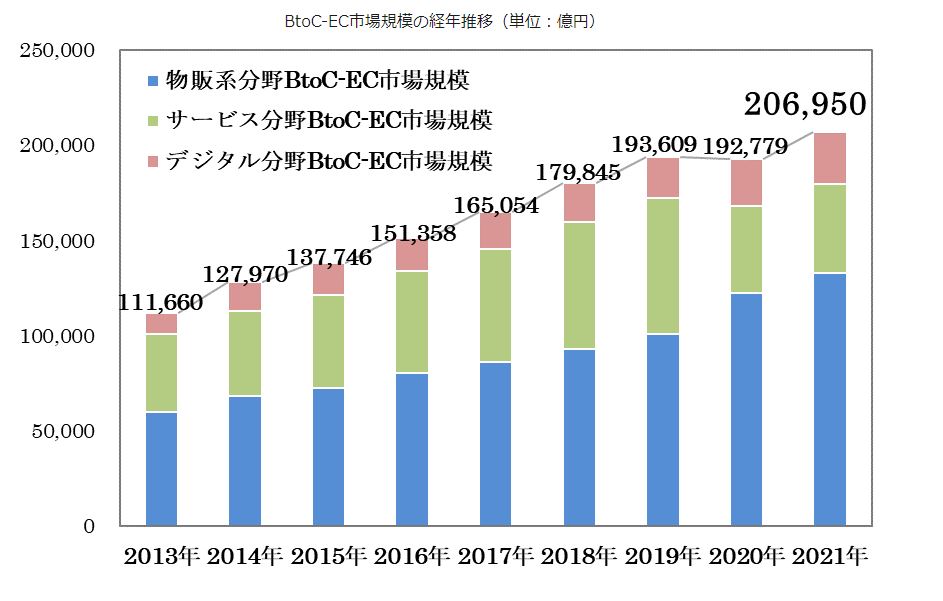

国内EC市場全体の市場規模

2021年度の国内BtoC-EC市場規模における3分野合計(物販、サービス分野、デジタル分野)は20兆6,950 億円です。

対前年比で 11兆 4,171 億円(107%)の増加です。

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

市場規模は、2020年が19.3兆円・2021年は19.4兆円です。前年比7.35%増と年々拡大しています。

なお、物販系ECが市場全体の64.2%占めています。旅行の予約を代表するサービス分野はコロナの影響で大きく減少しています。

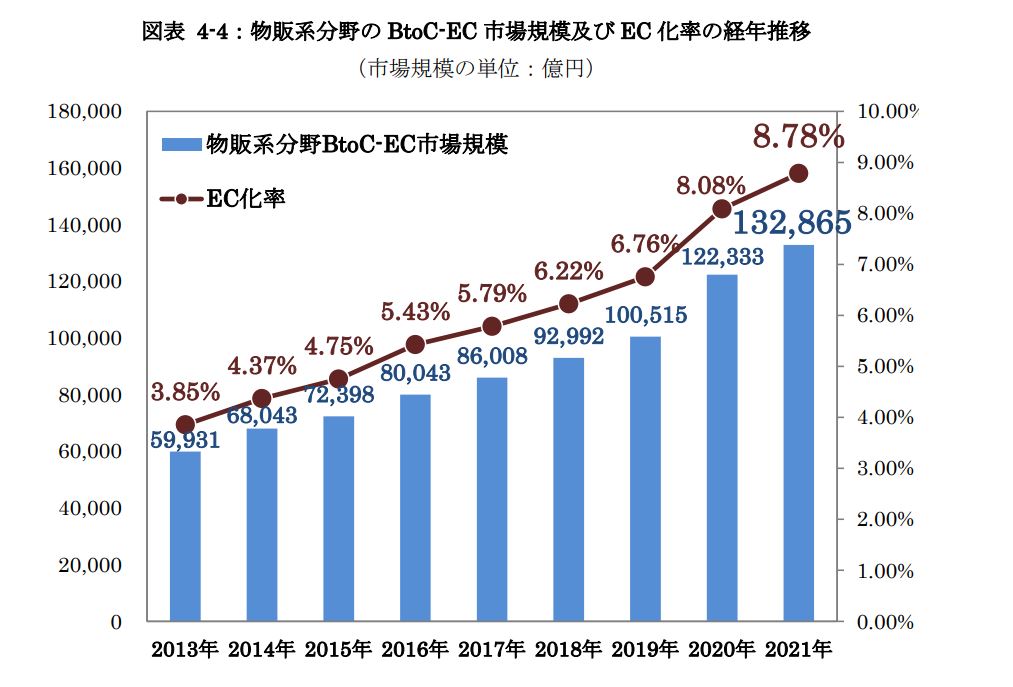

BtoCのEC市場規模とEC化率の現状

BtoC(物販EC)のEC 市場規模・EC化率は、いずれとも毎年伸び続けています。

- 2021年の市場規模は13兆 2,865 億円となり、202o年の12 兆 2,333 億円から1 兆 532 億円増加

- 市場の伸長率は:8.61%

- EC化率は:8.78%(前年より0.7 ポイント上昇)

2013 年の市場規模が 5 兆 9,931 億円で、2021年までの8 年間で約 2.2 倍となり、EC化率も同様に約2.2倍となっています。

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

EC化率は2013年から2019年にかけて、毎年約0.5ポイントずつ増えています。さらに、2020年では前年比で1.32ポイント、2021年で0.7ポイントも増えて急激に成長しました。

大きな要因は、2020年に新型コロナによる影響で、ECの利用者が急増したこと。

さらに2021年の小売業全体の販売額は、2019年と比較すると1.4%の減少にとどまり回復傾向にあります。

この影響は2021、2022年も続いていることから、市場規模やEC化率は高い伸長率を維持していると考えられます。

ちなみに、EC化率は市場全体の値なので家電・食品・アパレルなどの各業界の平均値とも言えます。

市場・EC化率が伸びている背景には、個人消費が2019年と同程度まで回復していること。さらに生活者のライフスタイルの変化が生じていることが挙げられます。

※当社2023年10月実績

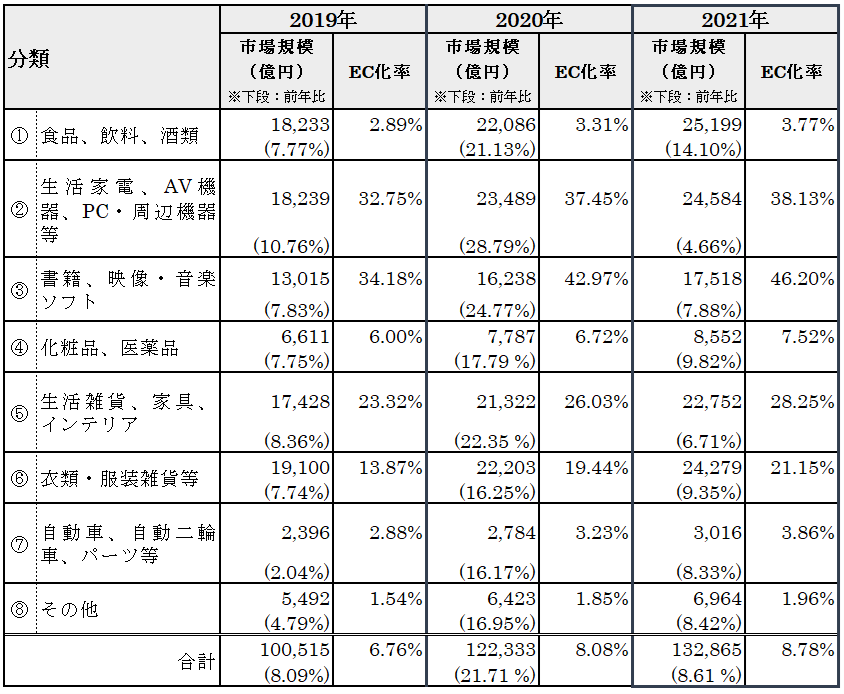

物販ECにおける分野別の市場規模とEC化率の現状

物販ECにおける市場規模の2021年の伸長率は対前年比8.61%、EC化率は8.66%となり2020年に引き続き伸びました。

特に伸長率が高い分野は以下です。

- 「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」

- 「書籍、映像・音楽ソフト」

- 「生活雑貨、家具、インテリア」

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

対前年比における市場規模の成長率の順位は以下です。

1位:「食品、飲料、酒類」 14.1%

2位:「化粧品、医薬品」 9.82%

3位:「衣類、服装雑貨等」 9.35%

EC化率の成長率の順位は以下です。

1位:「自動車、自動二輪車、パーツ等」 11.9%

2位:「食品、飲料、酒類」 11.3%

3位:「化粧品、医薬品」 11.1%

成長率の背景は以下です。

- 市場規模とEC化率で1位の「書籍、映像、音楽ソフト」、2位の「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」は、ECとの相性が良い商品だから

- 各分野は型番(製品名)のいわゆる指名買いをすること多く、どこで買っても品質が変わらない、価格の比較をしやすいから

さらに、Amazon・楽天などのモール、ヨドバシカメラ・ビックカメラなどの大手小売りが、以前からサービス強化を進めており、ユーザーにとっても利便性が高かった分野であることも要因と言えます。

EC化率が遅れている「食品」も急成長しました。EC化率が低いですが生鮮食品も含めると大きな市場なので、ますます注目されるでしょう。

商品のブランド強化・在庫や配送の改善など、Web・SNSを活用したマーケティングとデジタル化による業務効率の改善も後押しとなるはずです。

EC市場で主要な分野別のEC化率の傾向

EC市場で主要な分野のEC化率は、2020年からさらに伸びています。

主な要因はステイホームもありますが、それぞれの分野の特徴も合わせて紹介します。

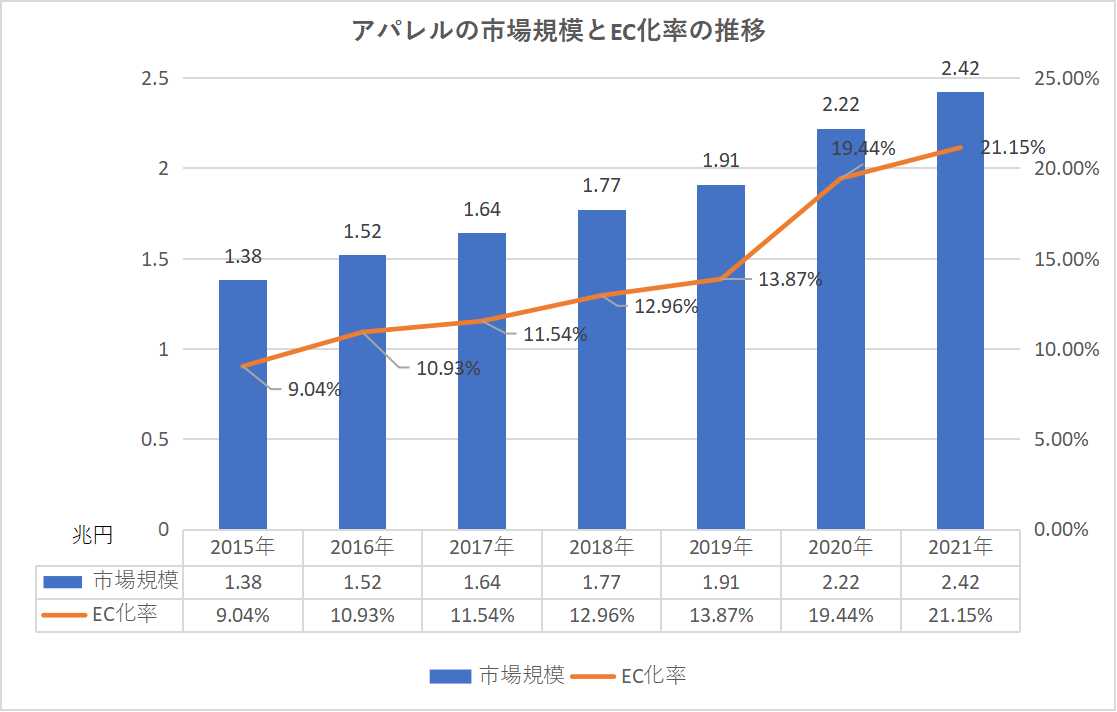

アパレルの市場規模とEC化率

アパレル全体の市場規模が毎年衰退しています。しかし、EC市場では成長し続けています。

特に2020年の市場規模は昨対比で16%上昇、EC化率は40%も上昇しました。2021年も引き続き伸びています。

| 年度 | 市場規模 | EC化率 | EC化率の伸長率 |

|---|---|---|---|

| 2015年 | 1.38兆円 | 9.04% | 11.4% |

| 2016年 | 1.52兆円 | 10.93% | 20% |

| 2017年 | 1.64兆円 | 11.54% | 5.5% |

| 2018年 | 1.77兆円 | 12.96% | 12.3% |

| 2019年 | 1.91兆円 | 13.87% | 7% |

| 2020年 | 2.22兆円 | 19.44% | 40% |

| 2021年 | 2.42兆円 | 21.15% | 8.7% |

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

アパレル市場が伸びている要因は以下です。

- アパレル自体がECと相性が良く、全国どこにいてもお目当てのブランド品を購入することができること。

- ECサイトと在庫が連携ができるツールも増えて、参入コストが安くなり業務効率化も進んだ。

- 全国に店舗を構えるよりECサイトが販管費を抑えることができるため、収益性の改善も期待できる。

- ネットで試着体験ができるサービスなどが登場し、店舗へ足を運ぶ必要性が減ってきた。

- ブランドの世界観が重視されやすいアパレル業界は DtoC との相性が良いこと

- コロナ禍の影響により、ECの需要がさらに伸びた

ファーストリテイリングは2021年8月期で国内ユニクロ事業のEC売上高は前期比17.9%増の1,269億円となり、EC化率は約18%まで拡大しました。

2022年4月の中間決算でさらなるEC化を目指すと宣言しています。自社開発のECプラットフォームを導入し、さらにECの強化を進めています。

そして、店舗とECが連動したサービスの構築を進めており、在庫の共有化やECで注文した商品を店頭で受け取りを実現しています。

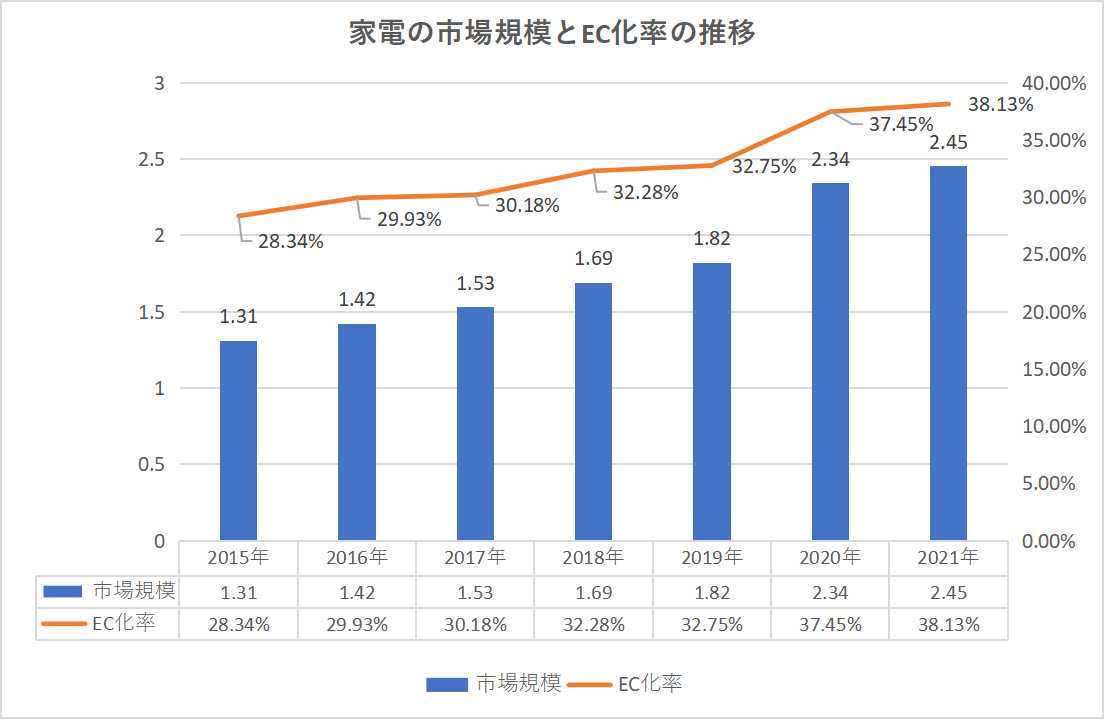

家電の市場規模とEC化率

家電のオフライン市場規模の推移は、2013年から2018年まではほぼ横ばいで、2018年から2020年は若干の減少傾向です。

ただし、家電のEC市場においては毎年成長し続け、EC化率も他の分野と比較して高いです。

| 年度 | 市場規模 | EC化率 | EC化率の伸長率 |

|---|---|---|---|

| 2015年 | 1.31兆円 | 28.34% | 17.4% |

| 2016年 | 1.42兆円 | 29.93% | 5.6% |

| 2017年 | 1.53兆円 | 30.18% | 0.8% |

| 2018年 | 1.69兆円 | 32.28% | 6.9% |

| 2019年 | 1.82兆円 | 32.75% | 1.4% |

| 2020年 | 2.34兆円 | 37.45% | 12.3% |

| 2021年 | 2.45兆円 | 38.13% | 1.8% |

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

家電のEC化率が大きな理由は、「型番」で購入することです。型番は指名買いとも言います。

型番が同じであればどこで買っても商品の性能・品質が変わらない家電は、型番検索や価格比較機能が充実しているECと非常に相性が良いと言えるでしょう。

家電は高価格帯の商品も多いため、さまざまな商品や店舗を簡単に比較し、検討できるというECの特徴は、ユーザーの利便性を大きく向上します。

アパレル市場が伸びている要因は以下です。

- 型番で購入することが多く店頭に足を運ぶ必要性があまりない

- 価格を比較して購入することが多いため

- 家電量販店がECを強化しており品揃えやサービスの強化を図っている

- コロナ禍の影響により、ECの需要がさらに伸びた

国内でEC売上ランキングで2位のヨドバシカメラの2021年3月期におけるEC売上高は前期比60.3%増の2,214億円。

全社売上高に占めるEC売上高比率は30.3%。2020年3月期に比べると10.7ポイント増加しました*。

2020年のEC売上では、ヨドバシカメラは家電量販店で業界最大手のヤマダ電機より、約3倍の売上があります。

早くからECサイトの強化に取り組んできた結果、ECでの売上を伸ばしてきたと言えます。

※参考:ネットショップ担当者フォーラム(通販新聞ダイジェスト)

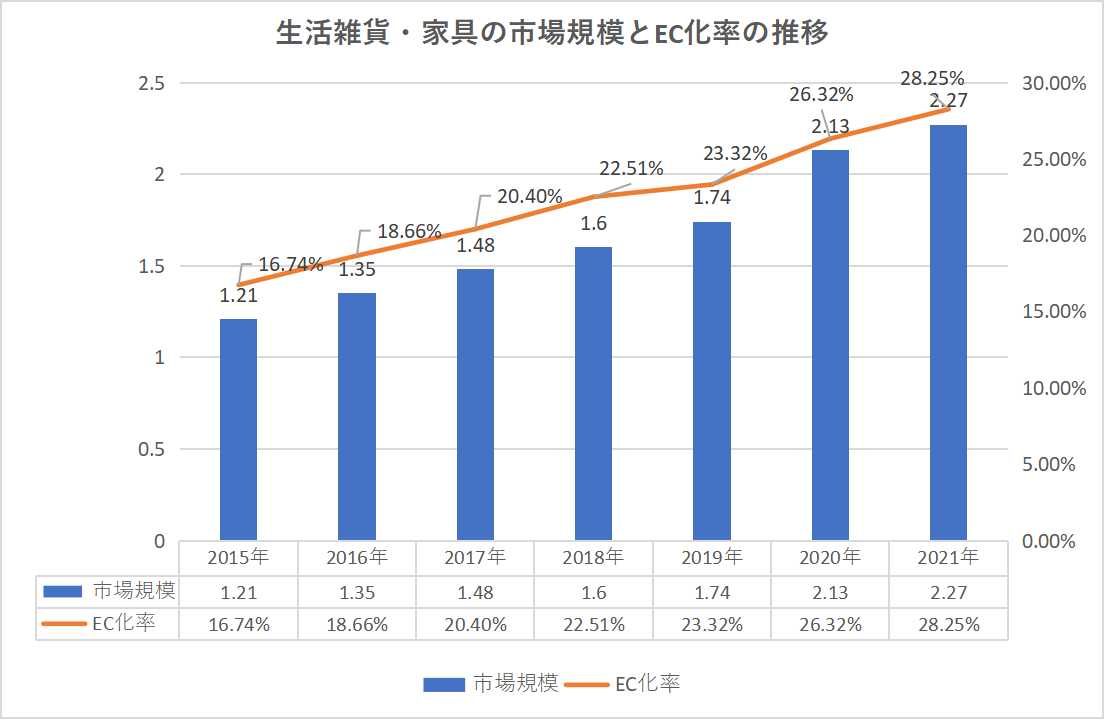

家具・インテリア・生活雑貨の市場規模とEC化率

家具・インテリア・生活雑貨のEC市場規模、EC化率は成長し続けています。

特に2020年の市場規模は昨対比で22%上昇、EC化率は365%も上昇しました。2021年も引き続き伸びています。

| 年度 | 市場規模 | EC化率 | EC化率の伸長率 |

|---|---|---|---|

| 2015年 | 1.21兆円 | 16.74% | 8.0% |

| 2016年 | 1.35兆円 | 18.66% | 11.4% |

| 2017年 | 1.48兆円 | 20.4% | 9.3% |

| 2018年 | 1.6兆円 | 22.51% | 10.3% |

| 2019年 | 1.74兆円 | 23.32% | 3.5% |

| 2020年 | 2.13兆円 | 26.32% | 12.8% |

| 2021年 | 2.27兆円 | 28.25% | 7.3% |

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

市場の約7割が家事雑貨、家事用消耗品、残りの約3割が家具、インテリアです。

トイレットペーパー・洗剤などの消耗品の支出が大きく伸びており、家具類はテレワークの定着化によって机や椅子の購入が増えたと考えられます。

アパレル市場が伸びている要因は以下です。

- 生活雑貨は単価が安く送料が発生する都合で「まとめ買い」の需要がある。

- 種類が多い生活雑貨はECと相性がいい。

- 家具やインテリア商品はサイズや種類が豊富にあるため制限なく掲載できるECと相性いい。

- ステイホームによる需要でECがさらに伸びた

家具の業界大手であるニトリホールディングスの2022年2月期におけるEC売上は、前期比0.8%増の710億円。売上高のECの構成比率は、同0.6ポイント増の10.5%に伸長しました。

2025年までの目標として、国内EC売上高1,500億円、アプリ会員2500万人と定めるほど、ECへ注力しています。

参考:日本流通産業新聞

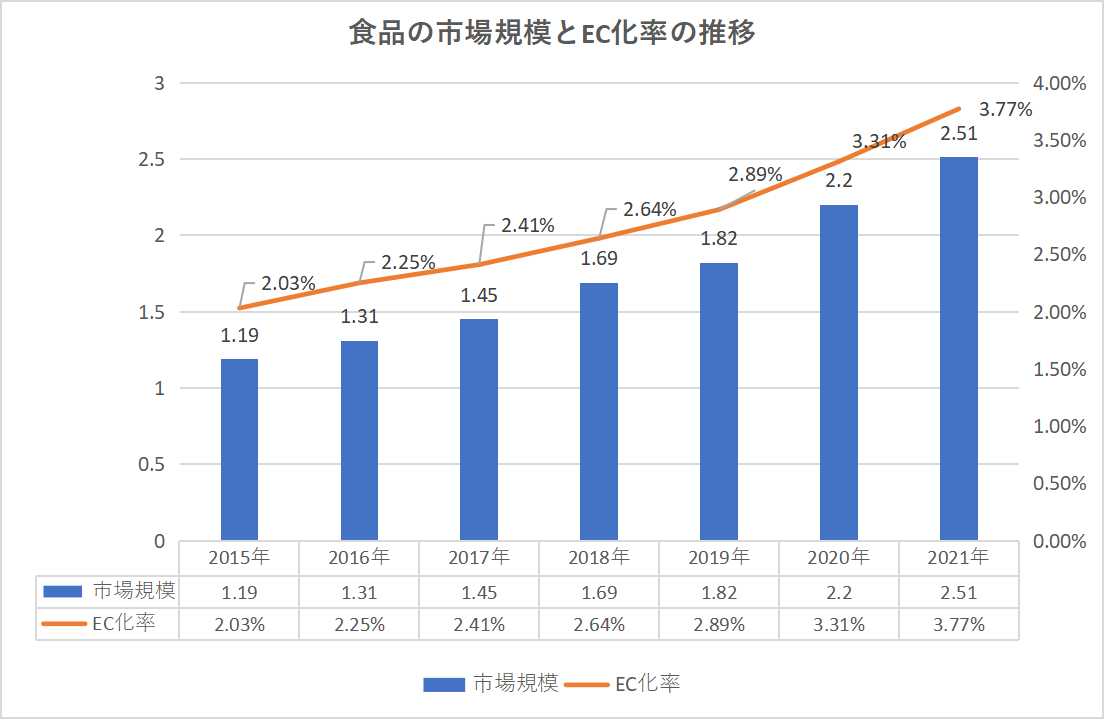

食品・飲料・酒類の市場規模とEC化率

食品・飲料・酒類のEC化率は3.77%と低いですが、ECの市場規模は2.51兆円と他分野で比較して大きいです。

そして、いずれとも右肩上がりで成長しています。

| 年度 | 市場規模 | EC化率 | EC化率の伸長率 |

|---|---|---|---|

| 2015年 | 1.19兆円 | 2.03% | 7.4% |

| 2016年 | 1.31兆円 | 2.25% | 10.8% |

| 2017年 | 1.45兆円 | 2.41% | 7.1% |

| 2018年 | 1.69兆円 | 2.64% | 9.5% |

| 2019年 | 1.82兆円 | 2.89% | 9.4% |

| 2020年 | 2.20兆円 | 3.31% | 14.5% |

| 2021年 | 2.51兆円 | 3.77% | 13.8% |

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

食品市場は、物販系の他分野と比べてEC化が進んでいません。物販系のEC化率の平均値が8.78%です。

伸長率が高いペースではありませんが、市場規模が最も大きい分野につき今後は大きく成長する市場に間違いありません。

-

- もともと生協のように食材の宅配が行われていた習慣があり、ECの抵抗感はあまりない。

- 在宅時間が長くなったことことから健康食品の需要も伸びた。

- サブスクによる宅配サービスの利用者が増えている。

- 外食を控えたことで家庭での食事回数が増えた。

- 健康食品分野もテレビ通販やカタログ通販からECへの移行が進んでいる。

EC化率が伸びなかった理由

- 生鮮食品は店頭で吟味したい需要がある

- 配送に時間や送料がかかる

- 近くにスーパー・コンビニなどがあり食材の手配に困っていない。

- 物流面で小売りの負担が大きく積極的な事業展開はされてこなかった。

本来、食品は毎日必要になる為、サブスクのサービスが相性が良いです。在庫数が予測しやすいので、食材の破棄を抑えられます。

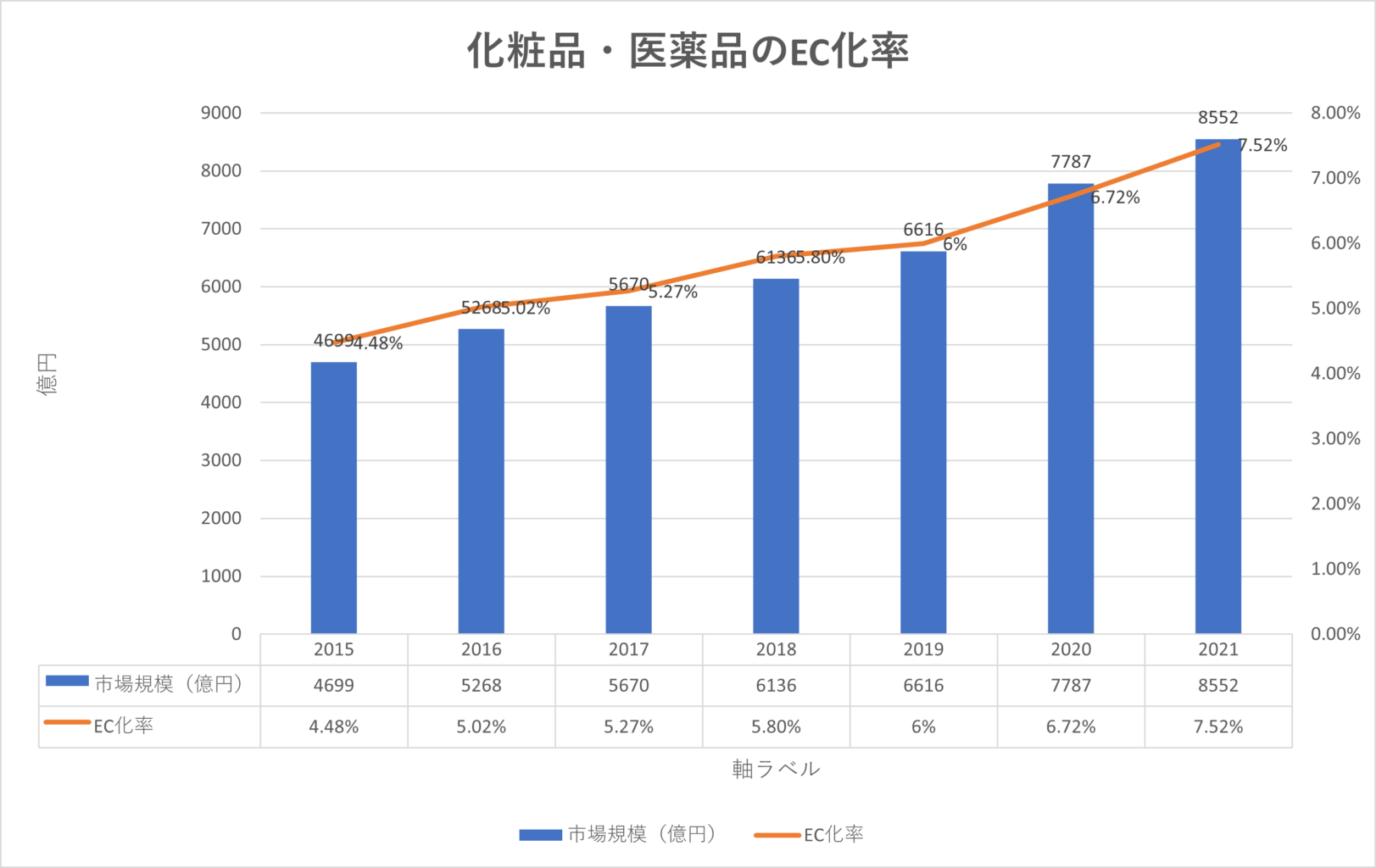

化粧品・医薬品の市場規模とEC化率

調査対象は、化粧品全般・医薬品・美容・健康関連器具です。

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

市場規模・EC化率は他のカテゴリーと比べて大きくはありませんが、それぞれ成長を続けています。

「化粧品等」は、外出を控えることが増えたことで、化粧品の使用機会が減少し個人消費における支出額が減少。しかし、「医薬品等」の増加については、マスク・消毒液といった衛生関連用品の購入が増加しました。

EC化率が伸びている理由

化粧品メーカーがコロナの影響で店頭販売からECでの販売に強化したから。医薬品はネットでの処方が解禁になっていますが、実際は対面が中心となっており、大きな成長が見込めない状況です。オンライン診療・服薬指導の課題が解決されれば、成長する可能性はあります。

※当社2023年10月実績

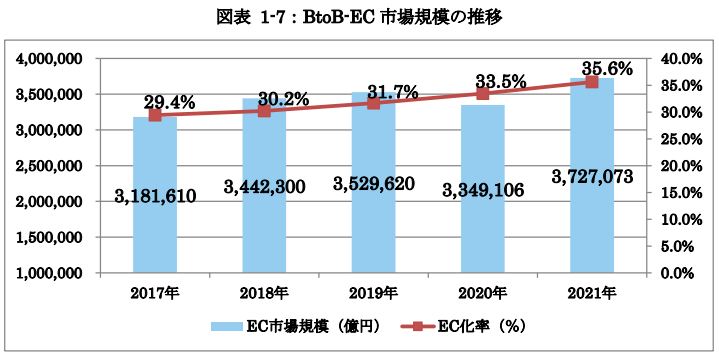

BtoB市場のEC市場規模とEC化率

2021年のBtoB-EC市場規模とEC化率は以下です。

- 市場規模:372 兆 7,073 億円(前年比 11.3%増)

- EC 化率: 35.6%(前年から 2.1 ポイント増)

EC化率がBtoCより高いのはEDI(Electronic Data Interchange)と呼ばれる電子商取引が推進されてきたからです。

EDIはインターネットが普及する以前から活用されており、BtoCと事情が異なります。

特にEC 化率が高いのは食品です。コロナ禍によりEC化の動きは加速し、EC化率は前年比で3.9ポイント増加の67.2%となりました。

ECによる取引は今後広がっていくことが予想されます。

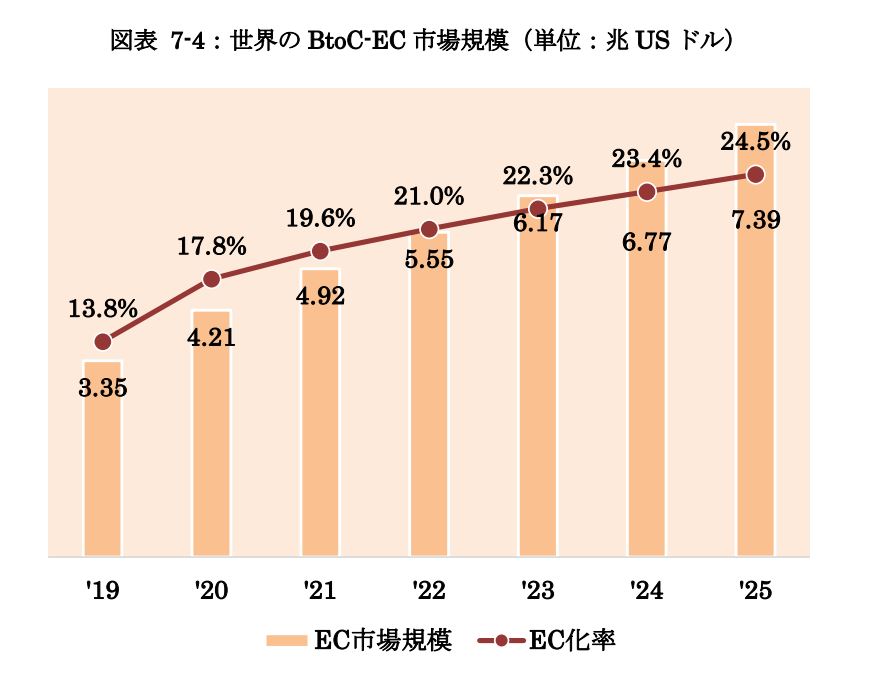

世界のEC市場規模とEC化率の推移

日本のBtoC市場のEC化率は8.78%に対して、世界のEC化率は19.6%です。

日本のEC化率は世界の水準より低い原因を考察します。

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

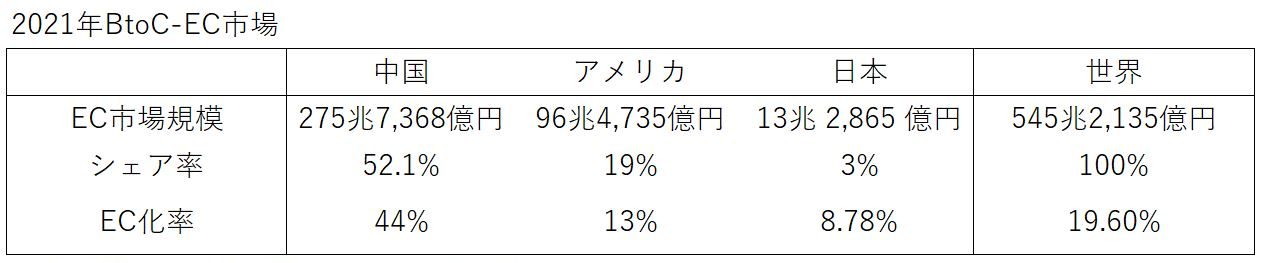

日本のEC化率が低いは理由、中国とアメリカの市場規模が世界の 71.1%のシェアとなっており、EC化率の水準を大きく上げているからです。

※1ドルを年間平均レートの110.8円換算

※中国のEC化率のみ2020年実績

世界のEC化率が日本より高い理由は、中国が圧倒的に高い市場規模・EC化率となっていることです。

世界で最もGDPが大きいIT先進国のアメリカのEC化率は13%ですが、世界のEC化率である19.6%よりも低い水準です。言い換えると、世界のEC化率の水準を超えている国はEC市場の上位では中国・韓国ぐらいと推察できます。

EC化は日本だけが低いわけではないため、EC化率だけで日本のEC化が遅れているとは判断するのは早計かもしれません。

※参考:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

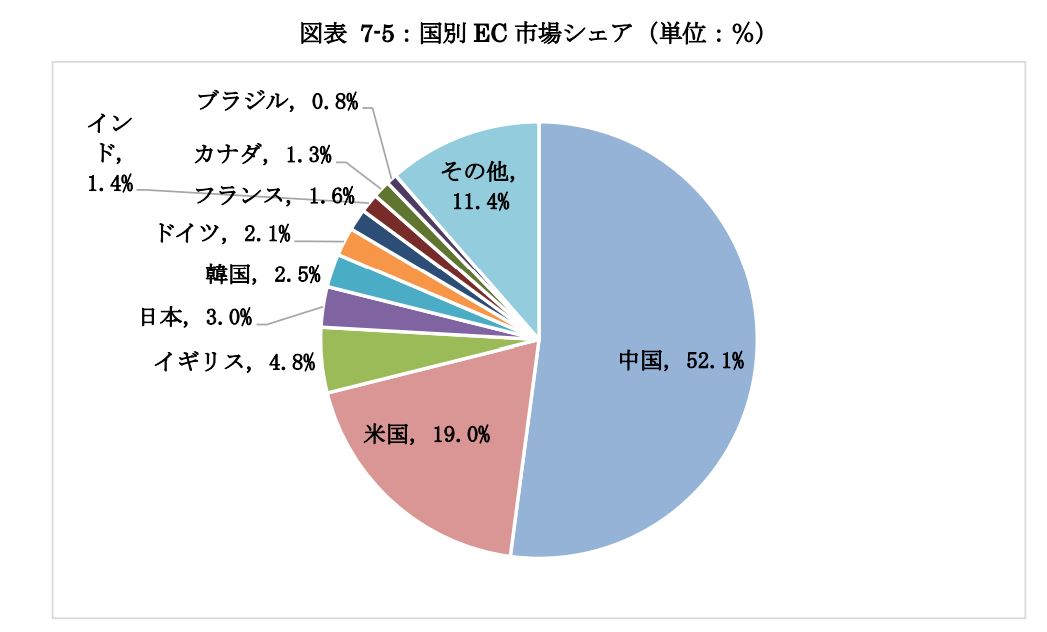

国別のEC市場のシェアとEC化率

2021年におけり国別の EC 市場規模では、日本は世界ランキングで第4位です。市場のシェア率は3%ですが、世界的に見ても日本の市場規模は大きいです。

中国のみで市場の 50%以上を占め、米国を加えると上位 2 か国で世界の 71.1%のシェアとなっています。

特に中国の市場規模の大きさが際立っており、第2位の米国とは 6.5 倍近く、日本とは17倍もの開きがあります。

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

※出典:2022年8月の電子商取引に関する市場調査 経済産業省

2021年の実績では、中国EC市場は2兆4,886億円(275兆7,368億円)、アメリカ市場は8,707 億円(96兆4,735億円)の規模です。※1ドルを年間平均レートの110.8円換算

中国では農村部のEC利用がますます増えていくと予想されており、今後更なる市場規模の拡大が見込まれます。

アメリカ・中国のEC事情

なぜ中国と米国ではEC市場が大きいことにはいくつかの理由があります。

- GDPが大きい。アメリカと中国だけで世界のGDPの約41%を占める*。

- 人口が多く国土が広いため。店頭に行くまでに時間がかかる

- 小売店がEC化を推進。大きなECプラットフォームも存在する。

などが挙げられます。

中国のBtoCのEC化率が2020年は31.6%で、昨年対比で6.3%の成長となっています。

アメリカのEC化率は14%です。中国同様に今後も拡大していくことが見込まれています。

中国のEC事情は中国ECサイトの市場や売上ランキングも参考にしてください。

EC化率が高い国

EC市場は、世界のGDPランキングと似ている傾向にあります。

異なるのはGDPランキング2位の中国・6位のイギリス・12位の韓国がEC化率が高いため、EC市場では上位にいます。

韓国はEC化率は18%と言われていますが、その背景には国策としてIT産業の育成とインフラへの投資があります。

日本のEC化が韓国より遅れている原因は、IT産業への投資が少ないことが考えられます。

※当社2023年10月実績

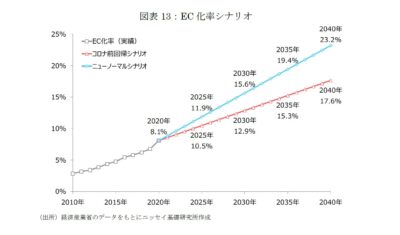

EC化率と今後のEC市場の見通し

国内において、ECの市場規模やEC化率は右肩上がりで成長していくことが予想され、ビジネスチャンスも広がる見込みです。

理由は様々です。

- スマホの利便性の強化

- 過疎化・人手不足などの社会問題

- 視聴する媒体がテレビからネットへ移行

- デジタル社会への移行

- ECサービスの多様化

- 海外のEC化率の伸長

野村総合研究所の予測では、2025年のEC市場は27.8兆円規模になると算出しています*。

EC化率は、ニッセイ基礎研究所の予測で2021年の8.78%から以下の予測が立てられています*。

引用:ニッセイ基礎研究所

消費行動がコロナ以前に戻った場合は以下の予測です。

- 2025年:10.5%

- 2030年:12.9%

- 2040年:17.6%

消費行動がコロナ禍の状況と変化ない場合は以下。2030年までは毎年0.4ポイント程度上昇していく見込みとなっています。

- 2025年:11.9%

- 2030年:15.6%

- 2040年:23.2%

課題である物流については、ドローン・置き配・個人の参入など、新たな取り組みは始まっています。

物流の課題が解決されていくことで、配送コストが下がり、さらにECが身近な存在になっていくはずです。

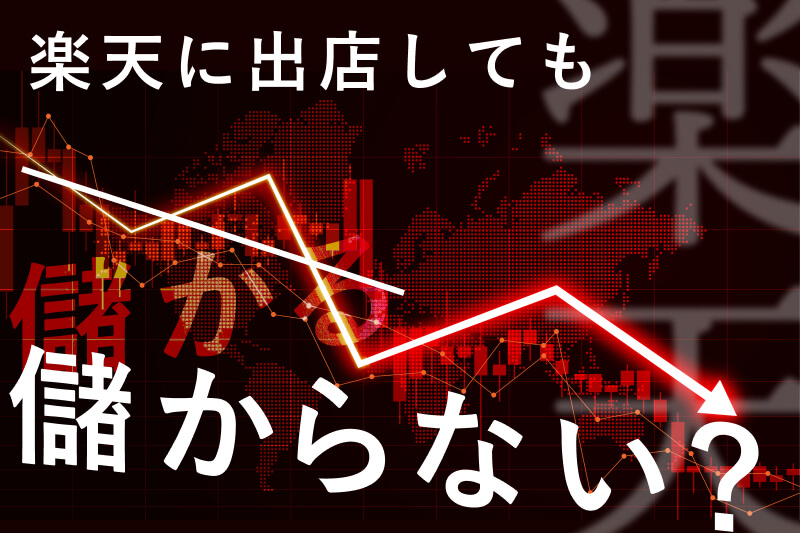

国内の競争が激しくなる可能性も

ただし、楽観視できない側面もあります。顧客の争奪戦が激しくなり、コスト増大から利益率に影響が出てくる可能性があります。

国内の経済は2030年になっても実質GDP成長率はわずか0.7%と低迷すると予想され、人口減少・高齢化進展・増税・可処分所得の低迷などの影響が強まり、EC事業者同士で限られた購買層の奪い合いになることが考えられるからです。

EC市場は拡大しても、今後もいかに効率的に顧客を集めるかが重要な課題となりそうです。

なお、世界経済に占めるシェアは、2030年には中国・インドが2010年よりも152%の伸びます。越境ECがますます注目される可能性もあります。

参考:ネットショップ担当者フォーラム

参考:内閣府2030年展望

参考:三菱UFJ&リサーチコンサルティング 経済の中期見通し

まとめ

日本のEC化率は世界の中では決して遅れているわけではありません。

EC市場・EC化率は年々増加傾向にあり、これからさらに伸びると予測されています。

国内ではAmazon・楽天といったモールも直販を開始したり、競合他社も増えていくことを考えるとEC市場への新規参入は簡単ではありません。

しかし、EC市場が拡大していく中で、これまで接点がなかった顧客にアプローチできる機会が増えるため、販路拡大のチャンスとも言えます。

ECサイトの構築もコストが抑えらえるようなサービスが増えています。

自社がどんな戦略でECに取り組めばよいのか、EC専門の会社に相談してみることをおすすめいたします。

※当社2023年10月実績

関連記事

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/14(金)