ネットでものを売る方法を解説|個人でも商品が売れるコツや注意点を紹介

インターネットでものを売るのには、さまざまな方法があります。しかし、どの方法を選べば良いか分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ネットでものを売る方法について、メリット・デメリットを含めて紹介します。ネット販売にチャレンジしてみたい人はぜひ参考にしてください。

個人がネットでものを売る方法

ネットでものを売るには、次のような方法があります。

- ネットショップを開設する

- フリマアプリを活用する

- ネットオークションに出品する

- ハンドメイドアプリを活用する

- マーケットプレイスに出品する

ネットを活用して本格的に物販を行いたい場合は、ネットショップがおすすめです。ただし、今回紹介する方法のなかで、最も費用がかかる方法なので、売りたいものにもよりますがまずは、無料で利用できるフリマアプリやハンドメイドアプリなどを活用するのもありでしょう。

ネットショップを開設する

昨今では、ASPカートやECモールなどのネットショップ制作サービスにより、個人でも簡単にネットショップを開設できます。

|

|

ASPカート |

ECモール |

|

概要 |

MakeShopやShopifyなど、ネットショップに必要な標準機能が備わっているネットショップ構築サービス |

楽天市場やAmazonなど、複数のネットショップが集まるモール型のネットショップ |

|

メリット |

|

|

|

デメリット |

|

|

ASPカートは、低コストで構築・運用できるうえにECモールよりもカスタマイズ性に富んでいるため、ブランディングがしやすく価格競争に巻き込まれる心配もありません。知名度がないと集客しづらいのはデメリットですが、サイトを訪問した顧客のデータも収集できるのでデータを活用した集客施策を採れば、その点もカバーしやすいでしょう。

ECモールはモール自体の知名度によりある程度の集客力が期待できます。しかし、デザインや機能のカスタマイズ性が低く、モールに出店しているほかのサイトと似たり寄ったりになるため、ブランディングがしにくく価格競争に巻き込まれやすいのが難点です。

どちらを選べば良いかは、どのようにものを売りたいか、今後どうしたいかによります。将来、ネットショップを大きくしていきたい場合は、カスタマイズ性の高いASPカートがおすすめです。一方でとにかく早く出店したい場合はECモールを選ぶと良いでしょう。

フリマアプリを活用する

フリマアプリとはアプリ上でフリーマッケットのような個人間売買が行える方法です。代表的なサービスにはメルカリやラクマ、PayPayフリマなどがあります。

ECモールと同じく、プラットフォーム自体の知名度によりある程度の集客力が期待できるため、誰でもものを売れるチャンスがあります。また、アプリの利用自体は無料で、デザインを変更する必要もないため、簡単に始められるのもメリットと言えるでしょう。

一方でオフラインのフリーマーケットのように価格交渉されやすく、利益を出しにくい点はデメリットです。そのため、物販事業をはじめたい人や物販で生計を立てたい人にはおすすめできない方法です。

ネットオークションに出品する

ネットオークションとはインターネット上で行われるオークションのことです。Yahoo!オークションやモバオクなどが代表的なサービスです。

ネットオークションでは購入者側が希望額を入札しますが、入札は現在の価格以上の金額でなければできません。そのため、販売価格は自然と高くなっていきます。あらかじめ入札可能期限が決められており、期限内の最高金額で売れるため、思った以上の高値がつくこともあるでしょう。

ただし、ニーズの低い商品の場合は、想定を下回る金額で売れることもあります。また、入札すらされないケースがある点には留意が必要です。そのため、市場価値の高い商品を売りたい人におすすめの方法です。

ハンドメイドアプリを活用する

ハンドメイドアプリとは、minneやCreemaなど、ハンドメイド商品を売買できるアプリです。フリマアプリと同じく、アカウントを作成して写真と説明文を掲載するだけで販売できるので、その手軽さがメリットと言えます。また、ハンドメイド商品を求めているユーザーが集まるため、値下げ交渉をされにくいのもメリットです。

ただし、ハンドメイド作家がこぞって出品しているため、競合が多く似たような商品がある場合は価格によって購入が決まるケースもあります。そのため、類似品がないオリジナリティ溢れる商品を取り扱っている場合は、ハンドメイドアプリでの販売がおすすめです。

マーケットプレイスに出品する

マーケットプレイスとは、オンライン上で出品者と消費者を結びつける取引所のことです。特定ジャンルの商品を取り扱うことが多く、代表例としては食べチョクやポケットマルシェなどがあります。

特定ジャンルの商品を求めてアクセスする人ばかりなので、訴求ポイントによっては高価格帯でも売れるチャンスがあります。その一方で販売手数料が高い傾向にあるため、経費を考慮したうえで利益を出せるサービスを選択することも大切です。

ネット販売で売上を伸ばすために意識すべきこと

ネット販売で売上を伸ばすためには、売上の公式を知っておく必要があります。

■ネットでものを売る際の売上の公式

|

訪問者数×購入率×購入単価 |

上記の項目のどれか1つでも数値が低いと、売上は思うように上がりません。そのため、3つの数字を総合的に高めていく必要があります。そこで、ここではそれぞれの数字を増やす方法について、紹介します。

なお、売上の公式を意識して売上を伸ばすためにはデータが欠かせません。効率良く売上を伸ばすためには、データを取得できる「ネットショップ」が最もおすすめの方法です。

訪問者数を増やす

訪問者が来ないことには売上もなにも発生しません。そのため、まずは訪問者数を増やすために次のような集客施策を行いましょう。

- SEO対策を行う

- SNS運用で認知を広げる

- Web広告を出稿する

- リピーター対策を行う

集客を行うにはとにかく露出を増やすことです。ターゲットの興味関心が高い情報発信を行い、露出を増やすことで、ネットショップへの訪問を増やせます。

ここで重要なのが、ターゲット設定です。ターゲットが定まらないと、ユーザーにとって有益な情報発信はできません。ユーザーに刺さる情報を提供して、興味を持ってもらうためにもまずはターゲット設定を行いましょう。そのうえで、ターゲットが好む方法を使って集客を行う必要があります。

関連記事

SEO対策の成功事例や施策|SEO対策の方法や例を解説

Web広告(ネット広告)とは|主な種類や選び方・運用のメリット・コツを解説

購入率を上げる

次に購入率を上げたい場合は、次のような施策が有効です。

- ターゲットを再定義する

- 商品情報を充実させる

- ショップ内の利便性・視認性を上げる

大前提として商品自体に魅力がない場合は、集客できたとしても購入率は低迷します。商品自体の魅力や集客に問題がないのに購入率が低い場合は、ターゲット設定が間違っている可能性があります。最適なターゲットが設定できているのに購入率が低い場合は、十分な商品情報が記載されているか、ネットショップが使いづらい構造になっていないかを確認してみましょう。

平均単価を上げる

商品は売れるけど、低価格帯商品ばかり売れるという場合には、客単価を上げる下記の施策を実施しましょう。

- 類似品のおすすめ機能を搭載する

- 上位商品を勧める

- 商品単価を見直す

- まとめ買いすると少しお得になるセットを用意する

特定の商品カテゴリを取り扱う場合は、「松・竹・梅」の価格設定を行うのがおすすめです。3つの価格帯を用意すると真ん中の価格が選ばれやすい傾向があります。その原理を利用して、真ん中の価格帯に利益率の高い商品を持ってくることで、売上を確保しやすくなります。

ネットで商品を売るためにしたい工夫10選

ネットで商品を売るためには、さまざまな工夫を施す必要があります。

- ターゲットや商品と相性の良いプラットフォームを選択する

- 商品情報を充実させる

- 商品の見せ方を工夫する

- 販売時期を工夫する

- ターゲットが好む決済方法を採用する

- 安心して買い物できる環境を整える

- SNSなどで認知度を広げる

- 口コミ・レビューが増える工夫をする

- 購入までの導線をシンプルにする

- スピーディーに配送できる体制を整える

いろいろな方法を挙げていますが、要は「ユーザーファーストを意識する」ことが大切です。ユーザーファーストとは、顧客の満足度を優先する考え方です。たとえばネットショップの場合、デザイン性よりもユーザーの使いやすさを優先する、といった感じです。商品力があり、ユーザーファーストを徹底した導線設計を行っていれば、自ずと売上はついてくるでしょう。

ターゲットや商品と相性の良いプラットフォームを選択する

ネットでものを売るときは、ものを売る場所の選定も重要です。たとえばハンドメイドを販売するのにフリマアプリを利用しても問題ありませんが、当たり前に値下げ交渉を行われるため利益率が低くなります。そのため、ユーザーがどこで商品を探すのか、どこで販売すれば最大の利益を得られるのかを考えて販売する場所を選ぶ必要があります。

商品情報を充実させる

実店舗で商品を買う場合と異なり、ネット上では写真や動画、文章でしか商品の魅力を伝える術がありません。そのため、商品情報を充実させるのはもちろん、ユーザーが「あったら嬉しい」と思う情報を記載するようにしましょう。

たとえばカバンを販売する場合、サイズや重さはもちろん、上下左右からの写真やどういったものが入るのか容量が分かる写真、活躍するシチュエーションに合わせたコーディネート写真を掲載するのもおすすめです。また、食品の場合は味や匂い、食感などが的確に伝わるような表現で情報を記載しましょう。

商品の見せ方を工夫する

商品情報に掲載する写真は、画像の質や撮影する角度、明るさなどにこだわって、より商品が魅力的に映る方法を模索しましょう。フリマアプリやハンドメイドに出品する場合にはスマートフォンで撮影・出品できる手軽さがありますが、手軽ゆえに写真にこだわらない人も多く見かけます。

撮り方ひとつで商品の売れ行きも変わってきます。撮影はスマートフォンでも大丈夫なので、明るさや商品の角度など、こだわりを持って撮影してみましょう。

販売時期を工夫する

たとえば子どものサイズアウトした夏服をフリマアプリに出品する場合、春から初夏を狙って出品するのがベストです。購入者のニーズが高く、値下げ交渉も最低限で済むため、利益率を高く保てます。ほかにもお歳暮やクリスマス商品など、季節商品はその季節が到来する少し前に出品するのがセオリーです。

ターゲットが好む決済方法を採用する

当たり前ですが、代金を支払うまでが買い物です。そのため、決済方法もユーザーファーストを意識して決めましょう。

具体的には、ターゲットが好む決済方法を採用することです。類似商品が溢れているなか、決済方法で購入するお店を決める人も珍しくありません。決済方法がないだけでカゴ落ちするのはとてももったいないことなので、リサーチを徹底してターゲットの好む決済方法を搭載しましょう。

安心して買い物できる環境を整える

ネットショッピングが当たり前になった昨今でも、「ネットでものを買うのは不安」と考える人は一定数います。ネットショップを開設する場合は、不安を感じさせないためにもセキュリティ対策とサポート体制は充実させておきましょう。

特にセキュリティ対策においてはお店側を守るためにも重要です。ウイルス攻撃などによりお客様の個人情報が漏洩してしまうと、お店の信頼に大きなキズがつきます。信頼回復までには多大な時間がかかるだけでなく、場合によっては閉店せざるを得なくなるため、セキュリティ対策は必ず実施するようにしましょう。

また、フリマアプリやハンドメイドアプリ、マーケットプレイスに出品する場合もお客様が購入にあたって不安に思うことを予想し、不安を解消できるような情報の掲載に努めましょう。

SNSなどで認知を広げる

ネットショップや各プラットフォームにアカウントを開設し、商品を掲載するだけでは集客はできません。実店舗のようにふらっと立ち寄った先でお店を見つけてもらうといったことはネット上では起きづらいため、自らアピールする必要があります。

露出を増やす手段としておすすめなのが、SNSです。SNSは無料で利用できるうえに、ユーザー数が多いため、バズれば一気に認知度を高められます。

口コミ・レビューが増える工夫をする

インターネットが普及したことで、ユーザーが商品を見る目が厳しくなっています。そのため、販促意図が入った売り手側の情報だけでは購入を決めてもらうのは難しいのが現状です。一方で実際に購入した人が書いた情報を参考に購入する人は多いため、口コミ・レビューを増やすための施策を行いましょう。

具体的には「口コミ・レビューを書いてくれたら10%offクーポンプレゼント」や「SNSで口コミを書いてくれた人に抽選でノベルティをプレゼント」といった企画を行うと、口コミやレビューを増やせます。

購入までの導線をシンプルにする

ユーザーがお店を認知してから購入に至るまで、おおまかに次の流れをたどります。今回はネットショップで買い物する例を見てみましょう。

- 検索結果やSNSなどでお店を認知する

- 興味を持ったらネットショップに遷移する

- 欲しい商品がないか、ネットショップ内を回遊する

- 欲しい商品を見つけたら、買い物カゴに入れる

- ほかに欲しい商品がなければ決済フォームに進む

- 決済情報やお届け先情報を入力して購入を完了させる

たとえば上記の流れのなかで、ネットショップ内に検索窓がなく商品が見つけづらかった場合、どうしても欲しい商品がある場合を除いてユーザーは離脱します。また、決済フォームに進もうとした際に、なかなか決済ボタンが見つからない場合も同じくカゴ落ちするでしょう。つまり大切なのは「シンプルで分かりやすい」導線です。

ネットショップに限らず、お店の認知から購入の完了まで、ユーザーがストレスなく買い物できるように分かりやすい導線を設計することを意識しましょう。

スピーディーに発送できる体制を整える

特に主婦や個人作家の方は、家事や仕事の片手間にネットでものを販売していることが多いため、発送対応が遅れがちです。発送が遅くなると購入者は「商品が本当に届くのか」、「騙されたのではないか」と不安になります。

こうした不安を与えず、商品が届くまでの間もワクワクしながら待ってもらうためには、発送までのスピードを上げる必要があります。これが難しい場合は、「発送までに○日かかります」など、注意事項としてサイトに記載しておきましょう。この注意事項があるのとないのとでは、購入者が抱く安心感や信頼感が違ってきます。一筆加えるだけなので、忘れずに記載しておくことをおすすめします。

ネットでものを売る際の注意点

ネットでものを売る際には、以下のことに留意しておきましょう。

- ネットで販売できないものがある

- 販売に許可が必要なものがある

商品カテゴリによってはネットでものを売るのに許可が必要なものがあります。無許可で販売してしまうと罰則を科されるため、販売前には必ず必要な許可を取得するようにしましょう。また、ものを売るのに利用するプラットフォームごとに販売禁止商品が定められているケースもあります。販売禁止商品は利用規約などに記載されているので、販売を開始する前に確認しておくことをおすすめします。

関連記事:商品販売の許可や資格とは|ネットショップでの販売に許可が必要な商品を解説

まとめ

ネットでものを売るといっても家にある不用品を売りたいのか、事業としてものを売っていきたいのかによって、選択すべき方法が違ってきます。そのため、売りたいものの特性をよく考えて、販売するプラットフォームを選択しましょう。

事業としてものを売りたい場合は、ネットショップがおすすめです。昨今では便利なサービスがあるため、個人でもネットショップを自作できますが、時間がかかるうえに売れないサイトになる可能性が高いため、できればプロに依頼するようにしましょう。

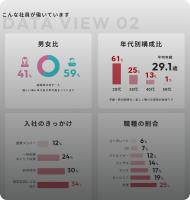

株式会社これからでは創業以来、約3,000件のネットショップを制作してきた知見を活かして「売れる」サイトの提案をいたします。

Webマーケティングにも精通しているため、事業としてものを売り、将来的には拡大していきたいけど、手立てが分からないという人はぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/14(金)