ネットショップが売れない理由|売れるコツと全く売れない原因を解説

「ネットショップの運営を日々頑張っているのに売上が伸びない」

こんなお悩みを抱えているネットショップオーナーさんは多いのではないでしょうか。

売上が伸びない原因のほとんどが、「集客ができていない」に集約されます。

ネットショップの運営が初心者の方にとって、売れない状況を脱するためには自力で解決するのは想像以上に簡単ではありません。

そこで、本記事では原因や対策を解説します。

国内のネットショップのうち売れないサイトが9割以上なのが実態です。

少しでも売れるサイトにしたい方は、参考にしてください。

ネットショップの売上公式は「訪問者数×購入率×購入単価」

まず最初に知ること。

ネットショップの売上は、「訪問者数×購入率×購入単価」によって決まります。

これをネットショップの売上公式といったりしますが、3つのうち1つでも数字が低いと「売上が伸びずらい」状況に陥ります。つまり、この3つの数字を複合的に上げていかなければ、「売れない」「利益が出ない」状況から脱することはできない、ということです。

現在、ネットショップが売れないことに悩んでいる場合は、「訪問者数」「購入率」「購入単価」のどこに問題があるのか、まずは原因の把握する必要があります。

なお、売れない原因として最も多いのが「訪問者数が少ない」です。集客できているけど売れないのは「購入する見込みが高い顧客を集客できていない」ことです。

そもそもECでは集客が簡単ではありません。オンラインショップはAmazon・楽天のようなモールから、メーカー・小売・卸などの法人や個人が運営するネットショップが無数にあるからです。

それらの中から自身が運営するネットショップに訪問してもらうためには、具体的な施策と成果の検証が必要であることは当然と言えます。

EC初心者や立ち上げ間もないサイトから、少しづつ売上が伸びてきたサイトにおける最優先課題は、集客といっても過言ではありません。

【原因別】売れないネットショップの対策方法

ネットショップが売れない原因は主に「集客できていない」「離脱率が高い」「購入率が低い」の3つに大別されます。それぞれの原因別に取るべき対策方法は次のとおりです。

| 売れない原因 | 対策方法 |

| 集客できていない |

|

| 離脱率が高い |

|

| 購入率が低い |

|

それぞれの原因別に、対策方法の詳細を見ていきましょう。

集客できていない場合の対策方法

そもそもネットショップに人を呼べていない場合の原因は、適切な集客ができていないことにあります。主に開業したばかりのネットショップに多い「売れない」原因です。

ネットショップは実店舗とは異なり、「たまたま通った道で素敵なお店を見つけた」という状況は起こりえません。ネットショップをECモールで開業している場合はその可能性もゼロではありませんが、限りなく低いといって良いでしょう。そのため、集客するためには広告出稿やSNS運用といった、露出を増やす施策を行う必要があります。

最初に自社サイト・商品の強みを理解する

自社サイトの強みを理解するのが重要な理由は、強みに合わせて集客の戦略や手順を考える必要があるからです。

なお、主な集客の施策は広告・SNS・SEOです。

| 商品の強み | 優先すべき手法 |

|

・見栄えが良い |

InstagramなどのSNS |

| ・商品数が多い | SEO |

| ・強み関わらず実施は必須 | SNS広告・Googleショッピング広告などのWeb広告 |

Web広告はどのようなECサイトであれ基本的に必須で実施が必要です。売上が最も伸びやすい施策だからです。

SNSはInstagramが中心です。当てはまりやすい商材はアパレル・食品・雑貨などです。

新規性や独自性が高い商品は、検索需要がまだない場合もあるため、SNSで訴求したほうが効果的です。

SEOは商品数が多いと有利です。その分ページ数も増えるため、サイトの専門性が高まり検索エンジンからの評価を受けやすいです。

繰り返しですが広告は必須です。集客の軸をSEOをするのは慎重に。簡単に成果が出ないことや成果までに時間を要するからです。

Web広告を出稿する

Web広告とはその名のとおり、Web上に掲載する広告のことです。代表的なところでいうとリスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告などがあります。運用型広告とも言います。

Web広告では、配信するユーザーを細かく設定できるため、確実にターゲットに情報を届けられます。また、SEO対策と異なり、効果の即効性が期待できるのもメリットでしょう。さらに1日数百円から出稿できる広告もあり低予算からでも開始可能。Web広告で短期的な集客を行い、同時にSEO対策を行って長期的に集客するのがおすすめです。

ただし、入札により表示される順番が決まるため、予算が低すぎるとターゲットにリーチできない可能性があります。運用においても専門知識が必要なので、自社で行う場合は勉強が必須です。

ネットショップ・ECで売上を伸ばすために必須の広告は以下です。

- facebook広告(Meta広告)

- Googleショッピング広告

カートシステムによっては広告の設定が簡単にできます。例えば、Shopify・BASEでは専用のアプリを使うことで誰でも設定が可能です。

売上を伸ばす手法としては即効性が高く、売上を伸大きく伸ばしているほとんどのネットショップが広告を実施していると言っても過言ではありません。

それでも広告で成果を出すためには、運用のノウハウや工数が必要です。

広告の成果を最大化したい方は、当社の広告の自動配信ツール「AdSIST」をご活用ください。広告の設定から配信までサポートさせていただきます。

関連記事:Web広告(ネット広告)とは

SEO対策を行う

SEO対策とはGoogleなどで検索した際の検索結果で上位表示させる対策のことをいいます。自社ブログなどでユーザーのお悩み解決コンテンツで有益な情報を発信しつつ、検索結果で上位表示を狙うことでユーザーの教育と集客が同時にできます。

そんなSEO対策のメリットは広告出稿の必要がないため、費用対効果が高いことや潜在顧客、見込み顧客にアプローチできることなどです。また、上位に表示されるページ数が増えると安定した集客が見込めるようになるのもSEO対策のメリットでしょう。

一方でSEO対策は長期的に取り組むものなので、即効性は期待できません。効果がでない間もコンテンツ制作やメンテナンスの手間が発生するのもデメリットとなります。しかし、先にもお伝えしたとおり、上位表示されるページが増えてくるとアクセス数が増加。それに比例して購入率の向上も期待できます。

関連記事:SEO対策の成功事例や施策

SNS運用で認知を広げる

今はSNSをしていない人の方が珍しい時代。商品を購入するにしてもSNSで情報収集する人が増えています。マーケティングにおいて、この風潮を利用しない手はありません。SNS運用もSEO対策と同じく短期的に効果が得られるものではありませんが、一旦バズれば多くの認知を獲得できます。また、無料ではじめられるうえに、気軽にユーザーとコミュニケーションを図れるのもSNSのメリットの1つです。

一方、コンテンツの内容や表現に注意しておかなければ、批判の対象となり「炎上」する可能性も否めません。一旦炎上してしまうとネガティブイメージが定着してしまい、ネットショップの将来性が危ぶまれるので、投稿内容やコンテンツの題材、表現方法には十分な注意が必要です。

リピーター対策を行う

リピーターを増やしたい場合は、次のようなリピーター対策を取る必要があります。

- メルマガ配信

- セグメント・ステップメールの配信

- キャンペーンの実施

- アフターサポートの実施

一定期間、ネットショップから足が遠のいているお客様でも、メルマガやSNSの投稿などで割引キャンペーンや新商品の入荷をお知らせすると、興味を持ってもらえることがあります。また、確度が高そうな客層に絞って、興味のありそうな内容をメールでお知らせするのもリピーター対策として有効な手段です。

リピーターの獲得は新規顧客の獲得よりも集客コストが抑えられるため、積極的に取り組みたい対策です。しかし、頻繁にメルマガなどを配信すると集客どころか煙たがられる可能性が高くなります。キャンペーンにおいても頻繁に実施してしまうと、安売り感がでてしまううえにキャンペーン時にしか売上が立たなくなります。そのため、実施するタイミングを見計らうのがポイントになってきます。

リピーター対策はある程度の売上があるECサイトにおいて有効です。リピーターを増やす仕組みは大事ですが、当面は新規顧客の獲得に注力しましょう。

離脱率が高い場合の対策方法

ネットショップに訪問してもらえても途中で離脱されている場合の原因は、そもそものターゲット設定がズレていたり、ネットショップが売れるサイト設計になっていなかったりなどが考えられます。

そのため、ターゲット層の見直しや、一目で「どこに何があるのか」が分かるようにショップデザインや設計を変更する必要があります。

ターゲット層を再定義する

離脱率が高い場合、設定したターゲット層がズレている可能性があります。たとえば20代のOL女性をターゲットにしているのに価格帯が数万円から数十万円の場合、商品が何かにもよりますが「高いから買えない」として離脱する人がほとんどでしょう。

この場合、同じような商品を取り扱う競合他社のターゲット層や、商品に関連するキーワードででてくる広告のターゲットを分析するのがおすすめです。分析結果を参考にターゲットの年齢層を上げたり、属性をOLから経営層に変更したりするなど、ターゲット層を再定義した途端に売れるようになることは珍しくありません。

ネットショップの雰囲気や商品の見せ方を工夫する

設定したターゲット層は間違っていないのに離脱される場合は、ターゲットのニーズに沿えていない可能性があります。

たとえば広告やSNSでの第一印象で興味を持ったユーザーが、ネットショップを訪れた際にデザインや写真など、ネットショップの雰囲気が好みじゃなかった場合、離脱が増えるでしょう。この対策としてはターゲットをリサーチし直して、ネットショップの雰囲気や商品の見せ方を変更・工夫する必要があります。

商品だけでなく、ネットショップの雰囲気など、細かな点までターゲットのニーズに沿えられれば、自ずと離脱率は下がっていくでしょう。

ネットショップの利便性・視認性を向上させる

ターゲット層が合っているのに離脱されるもう1つの原因として、ネットショップが使いづらいことが考えられます。

ぱっと見て欲しいものが見つけられない、検索機能もないなど、使い勝手の悪いサイトになっている場合、大抵の人は探すのを諦めて閲覧サイトを閉じます。欲しいものを見つけられたとしても購入までのステップが長かったり、普段利用している決済方法がなかったりしても離脱に繋がるため、次のような方法でサイトの利便性・視認性を上げる必要があります。

- ボタンの色を変える

- 商品の検索機能をつける

- レスポンシブ対応(閲覧するデバイスに最適なサイズになる)にする

- 購入に至るまでの導線をシンプルにする

- 各ページで情報を詰め込みすぎないようにする

- 色は3色以内に収める

一回ですべて変更してしまうと、どこが原因で離脱していたのかが分からなくなってしまいます。また、そのままで良かったところも変えてしまい、改悪になることもあるので、1つずつ変更してその都度、効果検証をしてみましょう。

購入率が低い場合の対策方法

商品ページは見られている、商品をカゴに入れるけど購入にまで至らない場合の原因は、口コミを含む商品情報が少ない、決済手段が少ない、お店に対して不信感が拭えないなどが考えられます。

店員に不明点を質問できる実店舗と異なり、ネットショップではサイトに記載されている情報を頼りに購入するかどうかを判断しなければいけません。商品情報が少ないと購入に迷いがでやすくなるため、商品情報は過不足ない状態にしておきましょう。

また、最終工程の決済において普段利用する決済方法がない場合、カゴ落ちしやすいのでユーザーがよく利用する決済方法を用意しておく必要があります。さらに会社情報や配送スケジュールの記載がない場合は、商品の魅力はあってもお店自体の信用が得られずに購入にまで至らないケースも珍しくありません。その点も含めて情報を充実させるようにしましょう。

商品情報を充実させる

ネットショップでは文面と画像、動画など、非対面での接客となるので、実際の使用感などの詳細が分かるように商品情報を記載する必要があります。記載すべき内容はユーザーが購入するにあたって不安に感じる点や、商品の汎用性などです。たとえばカバンの場合、次のような項目があると購入するかどうかの判断が付きやすいでしょう。

- 使い勝手

- 重さ

- 寸法(ペットボトルやノートなど、身近なもので何が入るのか)

- コーディネート

- 使用できるシチュエーション

- 手入れの方法

- 全方向からの写真

また、化粧品など、商品によってはオンライン接客機能を搭載し、商品の詳細を伝える手段を用意しておくことも1つの手です。

レビュー機能を搭載する

世の中には同じような商品が溢れており、かつインターネットが普及した昨今では購入前に他商品と比較検討してから購入するユーザーが増えています。さまざまな情報を得られる社会になっているので、以前ほど企業が発信する情報をそのまま受け取る人は減ってきています。

そのため、ネットショップの販促意図が入った情報だけでは、購入されづらいのが現状です。

特に若年層は、ほかのユーザーの忖度ない意見を参考にする傾向があります。そこで検討したいのが、レビュー機能の搭載です。レビュー機能を搭載することで、比較検討のためにSNSなどに離脱される可能性を下げられます。また、購入を迷っているユーザーに対しては最後の一押しになってくれる可能性も秘めています。

万が一、悪評価が付いたとしてもお詫びと改善の意思があることをコメントすれば、それを見たユーザーからの信頼を得やすくなります。ネットショップの運営見直しにも役立つので、レビュー機能はぜひ搭載しておきたい機能です。

決済手段を充実させる

商品の魅力やスムーズな導線も購入に至るための重要な要素ですが、最終工程である決済手段も購入するかどうかの判断に大きな影響を及ぼします。電子決済が登場してからは決済方法の幅が広がり、同じ属性のターゲット層でも利用頻度の高い決済方法が分かれます。

需要のない決済方法を導入しても購入率の向上は見込めません。そのため、再度ターゲット層のリサーチを行い、大多数の人が使用している決済方法を割り出す必要があります。

自社情報や配送スケジュールなどの情報を明記する

実店舗では商品を手に取りレジで会計するため、すぐに確実に商品を手に入れられますが、ネットショップでは購入から手元に届くまでにタイムラグが発生します。最悪の場合、商品が届かないというケースもあります。

大手などの信頼性の高いネットショップの場合は「届かないかもしれない」という不安を抱くことは少ないでしょう。しかし、中小規模のネットショップの場合、特に開業初期の段階では「本当に届くのか」一抹の不安を抱えながら注文してくれるユーザーもいます。ネットショップに自社情報や配送スケジュールが記載されていない場合は、この不安感をさらに煽ることになります。

このような状態は離脱もしくはカゴ落ちとなる可能性が高いので、自社情報や問い合わせ方法、配送スケジュールなど、ショップの信頼性を高める情報はショップ内でも見やすいところに明記しておくようにしましょう。

ネットショップは軌道に乗るまで時間がかかる

ネットショップは開設してすぐ売れるわけではなく、開設から少なくとも半年から1年は売れない時期が続く傾向にあります。そのため、この間に売れないからといってすぐに諦めるのは時期尚早です。むしろこの間は、さまざまな集客施策を試し、ネットショップを起動に乗せるための準備期間ともいえます。

まずは認知を広げることが必要なので、SEO対策やSNS運用などに取り組みましょう。早急に認知拡大を図り、売上を上げたい場合は、費用をかけてWeb広告を出稿することをおすすめします。

まとめ

ネットショップは実店舗と違い、リアルな商圏に囚われないため大きな利益を生み出すチャンスがあります。しかし、運営方法を間違えば、そのチャンスを潰し「売れないサイト」になります。開業後すぐに売れるケースは稀なので、まずは売れない理由を探し、改善を試みましょう。

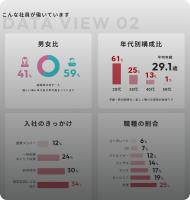

売れない原因の大きな要因として、「サイトの設計」を誤っていることが多々あります。株式会社これからでは創業以来3,000社以上のサイト制作を担当してきた実績があります。過去に制作したネットショップの統計データから、業種・業態に最適な売れるサイトのレイアウトを割り出し提案いたします。

また、マーケティングにも精通しているため、「売れる」施策についてもお手伝い可能。売れない状況からいち早く脱出し、事業を好転させるサポートをしているので、興味がある人はお気軽にご相談ください。

ショッピングカートごとの売れない場合の対策方法は、下記で解説しています。あわせてご確認ください。

関連記事:

カラーミーショップは売れないのか|評判からメリットやデメリットを紹介

Shopifyは本当に売れないのか|儲からない理由と売れる対策を徹底解説

【メイクショップ】売れないネットショップの共通点とは?

関連記事

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/17(月)

-

2024/06/14(金)